ブラインド・ヒアリングテスト

ブラインド・ヒアリングテスト

ブラインド・ヒアリングテストとは、アンプ/DACを隠し、音量を揃えて、同じソースで比較テストを行うことです。被験者には今どのアンプで鳴らしているかは分かりません。真空管アンプなど、歪率や雑音が大きく、ダンピングファクタの低いアンプでは顕著に違いが出るものがあります。さらに性能の悪いミニコンなどポータブル機器では明らかに音質が悪いと感じます。ところが高性能半導体アンプ/DACの多くが、このテストではなかなか違いが分かりません。特に、音量が小さい場合、スピーカーが低性能な場合、スピーカーとの距離が遠い場合、残響が多く暗騒音が多い部屋、録音が古いソース(品質の悪いソース)を使っている場合など、違いが一層わかりにくくなってしまいます。いや音は違うのかもしれない・気のせいかもしれない・思い込みかもしれない・疲れたのかもしれない。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

違いが出るケース

ピュアオーディオファンは嫌いかもしれませんが、HM(ヘビメタ)やHR(ハードロック)を大音量で検証すると、高性能半導体アンプでも再現性ある聞き分けが可能な場合があります。特に低歪高性能スピーカーでニアフィールドリスニング(70cm程度)するとより分かりやすくなります。高性能半導体アンプであっても、フルボリュームでスピーカーに近寄ったときの残留ノイズにはかなり差異があります。但し、残留ノイズを除けば、高性能半導体アンプで違いが発見されたとしても微妙な差異であり、どちらが良い音なのか判断に困る程度です。つまり明らかに音質が悪いと分かるような違いは出にくいのです。音量を更に上げると違いはより増強されていきます。蛍光灯が割れてしまうほどの超大音量リスニングです。

超大音量ヒアリング

所有しているオーディオ装置の音質が、良いのか悪いのか迷った方は多いのではないでしょうか。ずっと聞いていたくなるような心地よい音量では、オーディオ装置の問題点はなかなか見えてきません。不快になるほどの大音量、それも激しいHMやHRなどの激しい音楽で聞いて、初めてわかることがあるのです。このような大音量ではアンプのDCプロテクションが誤作動したり、音が割れたりします。通常の部屋では30dBの暗騒音がありますから、16bitの音楽ソースのダイナミックレンジ(98dB)を聞き取るには最低でも128dBの音圧が必要です。さらに24bitの音楽ソースのダイナミックレンジ(146dB)を聞き取るには176dBの音圧が必要ですが、これほどの音量になると蛍光灯が割れてしまいます。大音量で長時間効き続けると難聴になります。100dBの音量を毎日15分浴びただけでも難聴の危険があり、超大音量試聴は効果的な方法ですが、照明や窓の破損対策が不可欠で、難聴のリスクもあり、現実的ではありません。

スピーカーの影響

高性能半導体アンプ/DACの評価をわかりにくくしている最大要因はスピーカー

スピーカーの性能は悪く、高級スピーカーでも0.5%~0.005%程度の歪が発生し、周波数特性の凹凸が5dB程度あるのは普通です。周波数特性の平坦さを維持できる低域限界も、弊社のLS3000、B&W 800D、JBL 66000Dなど大型スピーカーで50Hz程度です。これに対して高性能半導体アンプの性能は歪率0.01%以下、PURE SPEEDでは0.0001%クラス、周波数特性の凹凸は0.1dB以下、低域は1Hzまで伸びています。位相もスピーカーの場合、バスレフポートやバックロードホーンで低域では10~50msecも遅延が生じますが、半導体アンプの郡遅延はスピーカーの1/5~1/100と極小です。↑ブラインド・ヒアリングテストを困難にさせた原因は、これらのスピーカーの大きな個性(歪みや周波数特性、位相特性、残響・・・これらの性能が指向性を持っている)がアンプ/DACの性能をマスクしたからに他なりません。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

スピーカーの個性を軽減する

スピーカーの大きな個性(歪みや周波数特性、位相特性、残響・・・これらの性能が指向性を持っている)は、高性能アンプ/DACの性能を阻害しますから、これらを軽減することは、音質アップにつながります。より高性能なスピーカーを用意することは重要なことですが、さらに手っ取り早く性能をアップするには、ニアフィールドリスニングが最適です。スピーカーの歪みは音圧にほぼ比例するので、入力を小さくすれば、歪率が下がるからです。たとえば90dB/1mで歪率0.1%のスピーカーを80dB/1mにするだけで歪率はおおよそ(※)0.03%になります。しかし、これでは、音量が小さくなってしまいますから、スピーカーの近くで聞く=ニアフィールドということになるのです。ニアフィールドでは残響が減る、定在波の影響が減って周波数特性が改善されるなど色々なご利益があります。

(おおよそ、と言うのは音圧に関係ない歪みが発生している場合もあるためです)

部屋と試聴位置の影響

スピーカーの次は部屋と試聴位置

ブラインド・ヒアリングテストでアンプ/DACの評価を阻害する大きな要因はスピーカーですが、次いで大きな影響を持つのが、部屋と聴感位置の2つです。無響室でない限り、これらの影響から逃れることは出来ません。スピーカーから放射された音波は、部屋の中を3次元に広がって壁面に衝突し、一部は吸収され、残りは反射します。反射した音波は、スピーカーから放射された音波と干渉しながら、別の壁面を目指します。スピーカーからの直接波と、反射波が衝突するときの位相が正位相であれば、音量が増大し、逆位相であれば、音波は打ち消しあって、音量が減少します。位相は、周波数とスピーカーからの路程(距離)で刻々と変化しますから、部屋の形状、壁面の吸音率、そして試聴位置の3要素で固有の周波数特性を持つことになるのです。ベテランのオーディオマニアが山勘でセッティングした周波数特性(アンプ、スピーカー、部屋、試聴位置のトータル)は下図の通り、恐ろしい状況です。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

シミュレーションと計測を繰り返し、吸音材と試聴位置をチューニングした周波数特性では下図の通り改善されます。![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

それでもアンプの周波数特性は下図の通りほぼ平坦ですから、周波数特性を支配するのはスピーカー、部屋、試聴位置であることが分かります。ちなみに定在波によって周波数特性上のディップになっている部分では、基本波が消失し、スピーカーとアンプの歪(偶数次高調波歪)だけが残るので、最悪の音質になります。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

部屋で発生する残響の影響

定在波の原因は、反射波、すなわち残響です。ある程度吸音を施した部屋でも残響は300msec程度はあります。これは1KHz(1msec)の音であれば、300サイクルも部屋に残っていることを意味します。そうすると、前に出した音と、後から出た音が交じり合って、ゴチャゴチャになり、音質評価を妨げます。それだけでなく、残響は、壁面に多数の”鏡像音像”を生成しますから、音像定位を悪化させます。アンプが音像定位を悪化させる要因は、位相と、チャンネルセパレーションだけですが、これらの影響は部屋やスピーカーに比べとても小さいものです。

音量・聴覚の影響

音量は音質を左右する

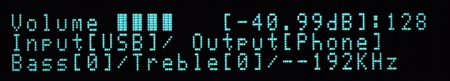

ブラインドだけでなく、普通のヒアリングテストでも大きな評価ミスを引き起こす要因が音量です。以前CDプレーヤーの比較をしていて、入力切替した瞬間に、音質が向上したように聞こえた製品があります。実はこのCDプレーヤーは出力レベルが大きいのです。音量がわずかでも大きいと、音質がよくなったように聞こえます。このため、CDプレーヤやDACは、規格であるはずの2Vrmsを無視した出力電圧増大競争を行っています。しかし音量をそろえると音質的な優位は瞬時に失われます。このように音量は音質評価に大きな影響を与えるので、精密騒音計で音圧を揃えて評価する必要があるのです。音量が適当では、オーディオ装置の評価は支離滅裂になります。当然ながらボリュームの微調整ができない機種では比較しようがありません。

ブラインドだけでなく、普通のヒアリングテストでも大きな評価ミスを引き起こす要因が音量です。以前CDプレーヤーの比較をしていて、入力切替した瞬間に、音質が向上したように聞こえた製品があります。実はこのCDプレーヤーは出力レベルが大きいのです。音量がわずかでも大きいと、音質がよくなったように聞こえます。このため、CDプレーヤやDACは、規格であるはずの2Vrmsを無視した出力電圧増大競争を行っています。しかし音量をそろえると音質的な優位は瞬時に失われます。このように音量は音質評価に大きな影響を与えるので、精密騒音計で音圧を揃えて評価する必要があるのです。音量が適当では、オーディオ装置の評価は支離滅裂になります。当然ながらボリュームの微調整ができない機種では比較しようがありません。

聴覚の影響

人間の聴覚は時として120dBものダイナミックレンジを聞き分けますし、絶対音感を持っている人は精密に周波数スペクトルを判別します。しかし、こうした聴覚の能力は人によって千差万別です。さらに体調や集中力、環境によっても聴覚の能力は、刻々と変化します。また聴覚は主観の影響を大きく受けてしまいます。この○○は音はいいですよ。これから○○を切り替えます、ほら音が良くなったでしょう・・・と言われると、そう聞こえてしまうのです。また好みの問題もあります。知人がこの○○はいい音だよ言っても、それはその人の好みかもしれません。このように聴覚による評価は、客観性が乏しく、いい加減です。実際、某オーディオ誌で、ブラインド試験を行いましたが、老舗ブランドの超高級セパレートアンプが、新興勢力の激安デジタルアンプに惨敗してしまいました。老舗ブランドも所詮その程度という意見もあるでしょう。しかし逆に言えばヒアリングテストとは、そのくらい、いい加減であるとも言えるのです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

アンプ評価は、泥水の底に沈んだ絵画の評価と同じ

泥水の底に沈んでいる絵画の評価は可能か?

高性能半導体アンプ、あるいはDACの評価は、泥水(スピーカー、部屋、音量、暗騒音、聴覚、主観)の底に沈んでいる絵画(アンプ)を評価するのと同じです。超大音量での試聴は、泥水の下の絵画を照明で照らすようなものですが、難聴のリスクがある上、泥水の影響を排除できているわけではありません。また、ニアフィールドリスニングは泥水の量を少なくするようなものですが、ゼロにすることはできません。では泥水の底に沈んでいる絵画(アンプ、DAC)を引き上げて評価する方法はないのでしょうか。実はとても簡単に実現できるのです。測定すればいいのです。言い換えれば測定データこそがアンプやDACにとって最も重要な要素なのです。測定では、スピーカーや部屋、聴覚、主観の影響を一切受けず、純粋にアンプやDACの評価が可能です。ところが不思議なことにオーディオ業界は、こうした客観的な計測を軽視し、曖昧なヒアリングを重視してきた歴史的経緯があります。医療に置き換えて考えれば、CTや超音波、レントゲンで計測を行わず、触診や問診だけでいきなり手術するようなものです。

測定データに存在しない未知の要素は存在するか

一方で、測定では判明しない、未知なる要素がまだまだ潜んでいて、こうした未知の要素のほうが、測定データ以上に音質を大きく左右する・・・だからオーディオは聞いてみないとわからない・・・という意見も健在です。果たして本当なのでしょうか。夢を壊すようで残念ですが、科学的にそのような新しい物理要素が見つかったという知らせは今のところありません。また科学者も技術者も、そのような新しい物理法則は存在しないと断定しており、全うな学者の中で、未知なる音質要素を探求する人は一人も居ません。

オーディオは芸術か科学か

ピュアオーディオは今オカルトと呼ばれているそうです。残念なことですが、科学を無視して感覚論でやってきたツケではないでしょうか。音楽の創作は芸術ですが、オーディオは科学です。オーディオは音楽を再生するので、一見すると芸術作品のように見えますが、内部は電子機器、すなわち科学技術によって製作されています。入力された波形情報・周波数スペクトルを、できるだけ崩さすに伝送するのがオーディオ機器の使命です。それ以外の何かを求めても、何もないのです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

アンプの性能は過剰か

その一方で、アンプの性能は過剰なので、何でもいい・・・そういう極端な考えも存在します。確かに、アンプやDACの性能は、スピーカーに比べ遥かに進化していて、性能過剰とも思えます。しかしアンプやDACの性能は、購入時が最高で、時間とともに劣化していきます。電解コンデンサは、時間とともに容量低下を引き起こすので、リップルノイズなどは時間とともに増大します。半導体なども熱による化学反応が進み、時間とともに性能は低下します。基板に付着した汚れは吸湿して、絶縁抵抗を引き下げ、ゲインを下げて帰還量を減らして歪を増大させます。吸湿した汚れは最悪の場合には故障や発振の原因にもなります。従って長期間にわたって十分な性能を維持したければ、購入時の性能が優れているものが良いのです。またスピーカーの歪率も随分改善され、弊社の計測では0.01%を切るものが現れています。ニアフィールドリスニングになるとスピーカーの入力電圧が低くなるので歪はより一層低くなり、性能はアンプに肉薄します。ニアフィールドでは部屋の影響も軽減できますね。こうした観点から、アンプやDACの電気性能はより高いものが要求される時代になったと考えています。

スピーカーは製品毎に強い個性を持つ

スピーカーには色々な個性(歪みや周波数特性、位相特性、残響・・・これらの性能が指向性を持っている)があり原音を汚します。これら、音質を左右するファクターは、あちらを立てれば、こちらが立たずで、完璧なスピーカーを作ることは困難です。たとえば位相特性の優れた、密閉型フルレンジスピーカーは、歪率・周波数特性・Dレンジがよくありません。一方、これらの性能で優位なLS3000のようなマルチウェイ・ラインアレイ・バスレフ型スピーカーは、バスレフポートで低域の位相が遅れ、試聴距離もあまり近く出来ません。両者の長所を持ち合わせたスピーカーは物理的に設計困難です。

アンプを肉体とするなら、スピーカーは服装だ

完璧な肉体(アンプ)があれば、如何なる服(スピーカー)も着こなせます。前述のように、スピーカーは完璧なものは作れず、製品毎に様々な個性がありますから、曲に合わせて切り替えるのが理想的です。一方、アンプは、スピーカーに比べ完璧に近い性能を達成することが可能で、弊社のアンプの性能なら十分完璧なアンプと言えます。アンプが完璧なら、どんなスピーカーが来ても、その能力を最大限に発揮することができます。逆にアンプの性能が低いとスピーカーをどれほど高性能にしても、トータルの性能はアンプがボトルネックになり向上させることができません。

歪率

測定データを理解しないと損します

高性能半導体アンプやDACはヒアリングした程度では簡単に評価できないというのが、これまでの結論です。つまり測定データの知識が必要です。そんな難しい話知りたくな・・・といわれても、製品の価値の大半を左右する重要な要素ですから、損したくないのなら(オカルトの標的にされたくなれば)理解しておくべきです。そこで、できるだけわかりやすく測定データについて解説していきたいと思います。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

歪

波形の形が崩れることで生じる音質劣化です。別の観点から見ると周波数スペクトルが変化する音質劣化とも言えます。アンプやDACは情報をコピーして伝達する装置ですからコピーエラーとも考えられます。値はパーセントで表され、数値が小さいほど、精密な波形伝送能力を有することを意味します。歪率は出力レベルが大きく、周波数が高いほど増大するので、グラフ表示が適切です。グラフ表示が無い場合には、歪を計った出力レベル、周波数を見て良し悪しを判断します。歪には色々な種類があります。高調波歪、混変調歪、過度歪、クロスオーバー歪、デッドタイム歪、バルクハウゼンノイズなどがあります。真空管アンプでは0.01%~1%くらい、半導体アンプでは0.00001%~0.01%くらいです。真空管アンプの歪は大きいのですが、歪によって音に独特の個性が出るので、それを好む場合もあります。趣味の製品ですから、低歪に絶対的な価値があるとは考えていません。

高調波歪

オーディオ装置に一つの周波数成分を入力した場合、出力からは一つの周波数成分しか出ないことが望まれます。しかし実際には印加した周波数の倍数(倍音)のところに本来存在しない周波数成分が現れます。これが高調波歪で、n倍のところに現れた歪をn次高調波歪と呼びます。複数の周波数を印加すると、それぞれの周波数の倍数のところに高調波歪が現れます。もっとも音楽は基本周波数(基音)と、その数倍の周波数成分(倍音)で構成されるので、高調波歪は、倍音の量をわずかに変化させるにすぎません。従って、音質上はそれほど神経質になる必要がありません。しかし、高調波歪の大小は、音質を左右する混変調歪(後述)の大小にほぼ一致するので、十分低く抑えておく必要があります。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

混変調歪

音楽信号は単一の周波数スペクトルではなく、複数の周波数スペクトルから成り立っています。混変調歪は、複数の周波数スペクトルの周波数の差異に現れる歪です。例えば550Hzと450Hzの信号があった場合、その差分である100Hzに新たな周波数スペクトルが現れる現象です。高調波歪の場合には倍音の変化なので音質への影響は少ないのですが、混変調歪は、本来存在しない場所に周波数スペクトルが現れるので不快に感じます。特に周波数成分を多く含む音楽信号では沢山の混変調歪が現れます。さらに混変調歪みで発生した新たな周波数スペクトルが、新しい混変調歪みの原因にもなります。このため歪率の大きなアンプでは、HMやHRなどの周波数スペクトルの多い音楽をかけると連鎖的に混変調歪みが増大し、まるでノイズフロアが上がったように振舞ったりします。これでは細かな情報が埋もれてしまいますね。なお、前述のとおり、混変調歪の大小は、高調波歪の大小にほぼ一致します。従って高調波歪率を低く設計する必要があります。

過度歪

音楽信号の急峻な立上り立下りに追従できずに発生する歪です。TIM歪とも呼ばれます。立上り立下りの勾配は、周波数が高いほど、またレベル(振幅)が大きいほど急峻になります。過度歪は、高調波歪として捕らえることができますので、特別な歪測定器は不要です。過度歪を抑えるのはそれほど難しくありません。アンプやDACで扱う周波数の上限は20KHzですから、この周波数で最大出力を出せるスルーレートがあればよいのですが、実際の高調波歪率は以下の公式に従い、スルーレートの二乗に比例する法則があるので、スルーレートは可能な限り大きいほうが望ましいのです。スルーレートとは、アンプやDACが追従できる立上り立下りの勾配のことです。

スルーレートに起因する3次歪 = (3.125×(6.28×周波数×電圧振幅)の二乗)÷スルーレートの二乗

クロスオーバー歪とデッドタイム歪

ClassB(B級)やClassAB(AB級)アンプで発生する歪がクロスオーバー歪です、ClassD(D級)のデジタルアンプで発生する歪がデッドタイム歪です。いずれも音楽信号のゼロクロス付近でのみ発生するので、小~中音量時に顕著になり、音質への悪影響が大きい歪です。これらの歪は、高域の高調波歪として現れます。従って、特別な測定は不要です。ClassA(A級)アンプではこれらの歪は皆無です。

バルクハウゼンノイズ

真空管アンプなど、アウトプットトランス付きのアンプで発生する歪です。アウトプットトランスだけでなく、結合トランス、入力トランスなど、信号経路のトランスでは必ず発生する歪です。ノイズと呼んでいますが、その実体は歪そのものです。トランスは、入力電圧が変化しても、出力電圧は今までの電圧を維持しようとします。しかし入力電圧の変化量が一定値を超えると、出力は一気に入力信号に追従するので、スムーズなサイン波を印加しても、ガクガクの階段状の波形になってしまいます。

雑音

雑音

歪は音楽信号が崩れてしまう現象ですが、雑音は音楽信号の有無に関わらず、常に出続けている不用な音です。特に能率の高いスピーカーでは雑音が耳に付きますから要注意です。雑音にはサーというホワイトノイズのほかに、交流成分がそのまま現れるハムノイズ、周波数がコロコロを変化していくビートノイズ、低域に付帯するエクセルノイズ、外部から侵入する電磁ノイズ、同軸ケーブルの振動で発生するトリポノイズなどいろいろな種類があります。ホワイトノイズは色々な周波数が混ざっていて不快感が少ない反面、ハムノイズやビートノイズは特定の周波数の雑音で強い不快感を感じます。

ホワイトノイズ

回路素子自身が発する雑音で、その多くは熱雑音が占めています。内部インピーダンスが低く、電流量の大きなアンプほど小さくできます。多くの周波数成分を均等に含んでおり、ホワイトノイズが大きいとサーという音が出ます。

ハムノイズ

電源の平滑回路の充電電流の通過経路に、信号系の共通インピーダンスがある場合に発生します。(共通インピーダンスの大半がグラウンド(アース)で生じる) このほかに、電源トランスとの電磁結合(誘導)で交流の50/60Hzが信号配線に乗っかる場合もあります。また電源の平滑や安定化が不十分な場合や、アンプの電源変動抑圧比が不十分だと給電ラインからハムノイズが侵入します。(3極管やV-FET、デジタルアンプは電源変動抑圧比が低いので対策が必要)なお真空管アンプではヒータがハムノイズの原因になりますので、半導体アンプより低雑音にすることは困難です。ハムノイズは50/60Hzの交流成分とその倍音から構成され、ブーンという音が出ます。

ハムノイズ最大の原因がグラウンド(アース)の共通インピーダンスです。巨大な平滑用電解コンデンサを搭載したパワーアンプでは、瞬間的に、とても大きな充電電流がコンデンサに流れます。グラウンドが正しく処理されていないと、この電流はグラウンドインピーダンスで電圧に変換され雑音になります。この雑音が入力部分で生じると、ゲイン分増幅されるのでハム雑音となって、不快な音を出します。特に高級ステレオパワーアンプではLRを独立構成することが多く、平滑部~Lch入力部~プリアンプ~Rch入力部~平滑部(戻り)の、グラウンドループができてしまいます。平滑コンデンサの充電電流は、大半が整流平滑回路の中でリターンしますが、入力部などの遠方のグラウンド回路にも一部の電流が分配されるのです。グラウンドループはこのほかにも色々な部分で発生しますが、平滑コンデンサの影響に比べると問題は軽微です。グラウンドループに依存するハムノイズの対策方法は大きく以下の手法があります。

- グラウンドループを減らす=共通インピーダンスの軽減

- ツインモノラルアンプ: (SP2000がこの構造です)電源部を含め、左右を完全に分離し、グラウンドも絶縁させます。そうすると、LRを結合する場所はプリ部の1点だけになり、プリ~パワー間の巨大なグラウンドループそのものがなくなります。この場合左右のグラウンドは結合しません。左右のグラウンドには常に電位差があり、結合した瞬間に、大きなグラウンドループ電流が生じ、左右共通電源よりも大きなハムノイズが発生します。(2つの雑音源をつなげてしまうことになる)シャーシーのアースは片CHだけ落とします。

- モノラルパワーアンプ×2台:これも原理・目的はツインモノラルアンプと同じです。シャーシ(アースされているので)が接触しないよう離して設置しないと意味がありません。

- 左右共通アース:アンプ部はLR共通のベタアースとし細長いグラウンドループができないようにします。その上でアンプ部と電源部のグラウンドを1点で結びます。 (UIA5500、UIA5000、UIA5200、SP192AB)

- プリメインアンプ:(UIA5500,UIA5000,UIA5200,SP192AB) セパレートアンプのプリ~パワー結合部分で、グラウンドループが起こりやすいのだから、プリメインアンプにしてしまうのも効果的です。この場合前述の左右共通アースも組み合わせることは必須です。アナログライン入力を使う場合、ソース側機器とのグラウンドループができるので軽微な問題は残りますが、デジタル入力なら単一アース(USB、COAX)か、光絶縁(TOSLINK)なので、ループはできないですね。

- 充電電流を減らす

- 平滑コンデンサにインダクタンスを組み合わせて、充電電流のピークを潰します。(SP2000,UIA5500,UIA5500,UIA5200,SP192AB)

- スイッチング電源を使い、充電電流を高周波に移動、充電電流のピークを潰します。(UIA5200,SP192AB)

- 過剰な平滑コンデンサを使わず、リニアレギュレータと電源ノイズフィルタで電源を安定させる(弊社全製品・パワー段以外)

- 運用上の注意

- 電源のアースは接続しない。(思わぬグラウンドループができてしまう)

- プリアンプやプリメインアンプのソースはできるだけ減らす。(理想は1つ・複数機器によって生じる複雑なグラウンドループの問題がなくなる)

- プリアンプやプリメインアンプのソースは極力デジタルソースにする。

ビートノイズ

混変調歪同様、複数の周波数スペクトルの周波数の差異に現れるノイズで、ClassD、DAC、マイコン、DSPやFPGAなど高周波回路で発生した混変調歪(ビート)が、可聴帯域に現れるノイズです。高周波回路の周波数スペクトルは変化しているので、ビートノイズの周波数は刻々と変化します。そのため、ピロピロ、ビューンとか特徴的な音がします。D級ステレオアンプで左右のPWM周波数の微妙な違いでも発生します。このためD級ステレオアンプのPWM周波数は、20KHz以上の離すのが望ましいのです。(SP192DTでもそのようにしています)

エクセルノイズ

カーボン抵抗にのみ現れる現象です。電流の通過経路の素子の散乱で発生するノイズです。低周波ほど増大するノイズで、時として大変大きな雑音レベルになります。直流を扱う計測用DCアンプでは大敵です。弊社のアンプはカーボン抵抗は使わないので、エクセルノイズは発生しません。

トリポノイズ

同軸ケーブルの振動で生じた静電気は、外部導体と内部導体(芯線)の間の電極間に蓄積されます。蓄積された電荷が一定以上になると放電し、雑音を生じせしめる現象です。バランスケーブルであれ、多芯ケーブルであれ、電極間容量のあるケーブルにはトリポノイズの問題が付きまといます。トリポノイズを低減するには電極間容量の小さい配線を使い、入力インピーダンスを下げることで解消されます。尚、オーディオのアナログ回路は通常インピーダンスが低く、ケーブル長も短いので殆ど問題になることはありません。

電磁ノイズ(電磁気妨害ノイズ)

スピーカーから突然、無線の音が聞こえた経験はないでしょうか。これが電磁ノイズで、配線がアンテナの役割を果たして紛れ込むノイズです。シールド、バランス伝送、入力インピーダンスを下げる方法などで軽減できますが、電磁妨害の程度によって左右されるので、アンプ単体では測定できません。特に高周波の電磁気妨害ノイズは機器を誤動作させ、大変危険なので、各国の法令で、EMS(電磁気妨害感度)が定められています。また他の機器へ電磁気妨害を与えないようEMIも定められています。EMS+EMI=EMCと言いますが、電子機器を出荷する上で、クリアしなければならないとても重要な項目です。

S/Nは誤魔化せる

S/Nは誤魔化せる

雑音電圧の大きさはカタログに表記されないことが多く、代わりにS/N比が使われます。しかしS/N比は勘違いをしやすいので要注意です。S/N比とは、信号レベル(=Signal)を雑音レベル(=Noise)で割って、対数表現(デシベル表記)したものです。雑音レベルが小さいほど、S/Nは大きくなるので、S/Nは大きいほど良いと言えます。しかし雑音の大きな機器であっても、信号レベルを大きくすれば、S/Nを大きく見せる事が可能です。信号レベルの大きなアンプとは高出力なアンプです。例えば、以下の3つのアンプがあったとします。これを雑音の小さい順番に並べるとどうなるでしょう。

- アンプA 90dB(1W/8Ω)

- アンプB 100dB(50W/8Ω)

- アンプC 103dB(200W/8Ω)

答えはアンプAが最も低雑音で、ついでアンプB、最後にアンプCです。それぞれ雑音電圧は、94μVrms、200μVrms、283μVrmsです。このように信号レベルを一定にしない表記では、S/Nの数値だけで、製品の良し悪しを見極めるのは困難です。そこで上の3つのアンプを信号レベルを1Wに固定して表示するとこうなります。

- アンプA 90dB(1W/8Ω) 雑音レベル 94μV

- アンプB 83dB(1W/8Ω) 雑音レベル 200μV

- アンプC 80dB(1W/8Ω) 雑音レベル 283μV

このように信号レベルを1Wに固定にすると製品の良し悪しは一目瞭然です。一般的なリスニングレベルでは、平均1W、ピーク10Wがせいぜいです。ゆえに1WのS/N比はとても重要です。弊社のアンプが必ず1W換算のS/N表示をしているのはこのためです。昔は各メーカーが1W換算のS/N表示をしていましたが、最近はみかけなくなりました。もっとも最大出力のS/Nが分かれば、1WのおおよそのS/N比は計算で求められます。

周波数特性と位相特性

周波数特性

一般にはレスポンスが-3dB低下するまでの周波数範囲をいいます。20才くらいまでの可聴周波数は20Hz~20KHz、それ以上の年齢では20Hz~15KHzと狭くなります。ゆえに20Hz~20KHzの周波数特性があれば十分で、20Hz~15KHzでも問題ないでしょう。ただし周波数特性は、位相特性に影響を与えるので、この点を考慮すると4Hz~30KHzの周波数特性が望まれます。位相特性とは、周波数ごとの時間のズレです。人間の耳で位相を認識できる上限は6KHzで、それ以上の周波数では耳の構造上の位相に対しては極めて鈍感になります。よって20Hz~6KHzで平坦な位相特性にするのが望ましいのですが、位相特性を平坦にするには、その5倍程度の周波数範囲が必要なので、4Hz~30KHzの周波数特性が望ましいといえます。これ以上、帯域を延ばしても、あまりメリットはないでしょう。むしろ必要以上に帯域を延ばし過ぎると、不要な雑音を拾ってしまう、超低周波の雑音でスピーカーのダイアフラムを偏移させてしまう、EMC能力が低下するなど弊害が増えてしまいます。弊社のアンプは、GB積の大きな超広帯域アンプですが、このままだと不要帯域の信号を皆伝送してしまうので、アンプの段間にローパスフィルタを入れて帯域を制限しています。

半導体アンプ(A級/AB級)・DACの周波数特性

半導体アンプ・DACでは、4Hz~30KHzで平坦な周波数特性にすることは簡単です。10MHz以上の帯域を持つパワーアンプだって製作可能で、半導体アンプで周波数特性の良し悪しを議論する時代ではないのです。DACのほうは、スムージングフィルタという、波形を滑らかにする回路によって高域の再生限界が決まりますが、30KHz以上にすることは十分可能です。また低域の再生限界は、スピーカーを保護するDCカット機能(カンプリングコンデンサ、DCサーボ、DCプロテクションなど)により決まり、多くの高級アンプは4Hz以下まで再生レンジを伸ばすことが可能です。

デジタルアンプ(D級アンプ)の周波数特性

半導体アンプでもデジタルアンプだけは20KHz~40KHzの周波数特性を確保するのがやっとです。これはPWMなどのスイッチング波形をアナログに変換するためのローパスフィルタが必要なためです。それでも実用的には、まったく問題ないと思います。

真空管アンプの周波数特性

周波数特性が50Hz-15KHzなどというアンプは珍しくはありませんが、最近は半導体アンプに近い周波数特性のものもあります。ただ一般的に真空管アンプは、半導体アンプには存在しない、出力トランスや段間コンデンサなどの影響で、周波数特性を伸ばすのは難しいのです。(※OTL真空管アンプ=出力トランスレスでは低域を半導体アンプ並みに伸ばすことが出来ます。但し使用可能な真空管が限られ、設計の自由度が少ないのが弱点です)

位相特性

位相とは、周波数による時間のズレを表したものです。位相特性が悪いと、本来同時刻に再生されるべき音が、時間的にバラバラに再生され、大きな音質劣化をもたらします。位相は角度(ラジアン)で表され、位相を時間表示(セコンド)にしたものは群遅延とも呼ばれます。人間の耳は位相認識範囲が、20Hz~6KHz程度なので、この範囲で20度以内の位相特性であることが理想です。一般に、周波数特性は、位相特性に影響を与えます。前述の位相特性を実現するには、5倍程度の周波数特性が必要で、4Hz~30KHzで平坦な周波数特性が出ているのが望ましいといえます。実際に位相特性を支配するのはスピーカーです。特にバスレフ型やバックロードホーン型の低域の群遅延は大変大きく、音質に大きな影響を与えます。ただし真空管アンプは周波数帯域が狭いので、場合によっては、スピーカー以上に位相がズレているものがあります。

何故高域の位相に鈍感なのか

人間の耳は蝸牛骨という器官で、音波を電気信号(神経パルス)に変換します。蝸牛骨は一種の共鳴管で、入力周波数によって共鳴する場所が異なります。すなわち蝸牛骨は、音波を周波数スペクトルに変換する器官なのです。そして周波数スペクトルに変換する間隔の影響で、6KHz以上の位相が感知できなくなるのです。最近はタイムドメイン(位相特性)が重要であるとの考えが流行っていますが、それは中低域だけに限定した話です。蝸牛骨が周波数スペクトル器官である以上、周波数ドメイン(歪率、S/N、周波数特性)は大変重要です。

チャンネルセパレーション

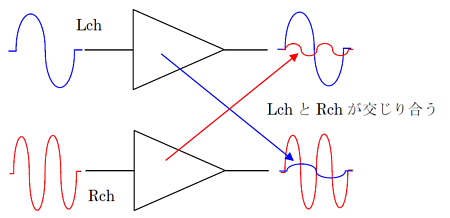

チャンネルセパレーションの優秀さと、雑音性能は似ている

ステレオ再生では左右2つの音は交じり合わないことが理想です。しかし実際にはアンプDACの中でわずかに左右の信号が交じり合ってしまいます。この左右が交じり合う度合いを対数表示(デシベル)で表したものがチャンネルセパレーションです。数値は大きいほど優れていて、一般的には高域ほど悪化します。ちなみに、左右で交じり合う、クロストーク成分は、言い換えれば雑音と一緒なので、S/Nの優れたアンプ、低雑音なアンプは、チャンネルセパレーションも良い傾向が見られます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

電源ラインを通じて

電源ラインには信号波形に相似の電流(I)が流れています。これが電源ラインのインピーダンス(R)によって電圧(E)に変換されます。電圧(E)はオームの法則によって、電流(I)とインピーダンス(R)を掛け算したものです。インピーダンス(R)は超伝導配線でない限り0Ωにはできないので、この電圧(E)も0Vにすることができません。そしてこの電圧(E)の分だけ電源電圧が変動します。この変動分が、別チャンネルのアンプの電源ラインに印加され、それが一定の割合(電源変動抑圧比)で減衰され出力に現れるのです。この問題を解消するため、弊社のアンプでは、左右で独立した安定化電源を搭載する。アンプ単位で電源ノイズフィルタ(電源変動を緩和するフィルタ)を導入するなどの対策を施しています。SP2000では左右で完全に分離した電源をもったツインモノラルアンプなので、こうした問題は発生しません。

グラウンドの共通インピーダンスを通じて

左右の信号電流が同じグラウンドを通過すると、チャンネルセパレーションが悪化します。電源ラインの話と同じことですが、電源ラインは安定化電源やフィルタで解決できますが、グラウンドはそうした手法が使えません。左右チャンネルでグラウンド配線を分離していれば解消できますが、通常は電源の供給源が1箇所ですから、完全になくすことはできません。共通インピーダンス部分の抵抗を下げる=基板のパターンの肉厚を厚くする方法や、配線の幅を広くする方法もありますが、効果はわずかです。小型のパッケージングであるほど難しくなりますが、基本どおり、共通インピーダンスの配線長を最小にするのがベストです。

電磁・静電結合

配線に信号電流が流れると、信号電流に比例した磁力線が発生します。この磁力線は別のチャンネルの配線に電流を発生させ、チャンネルセパレーションを悪化させます。これが電磁結合です。また配線と配線の間には擬似的にコンデンサが生成されます。これを静電結合と呼び、左右のチャンネルがこのコンデンサを通じて交じり合い、チャンネルセパレーションを悪化させます。これら電磁結合や静電結合に対しては、配線の距離を離す、配線間にシールドを施すなどの方法があります。

ダンピングファクター50以上は無意味

高ダンピングファクターは無意味・・・50あれば十分

ダンピングファクターとはアンプがスピーカーを制御できる力のことで、スピーカーのインピーダンスを、アンプの出力抵抗で割り算した単純なものです。

ダンピングファクタ = スピーカーのインピーダンス÷アンプの出力抵抗

値は大きいほど優れており、スピーカーの動きをアンプがコントロール(制動)する能力が高い事を意味します。ダンピングファクターが小さいと、一度動き出したスピーカーの動きは自由振動に任せることになり残響が増大します。またスピーカーは低域の共振周波数(fo)付近で自由振動しやすいので、低域にピークが生じ、周波数特性が変化します。この低域のピークと、残響(エコー)によって音質が変化するため、こうした音を好む方もおられますが、曲によってはひどい音質になってしまいます。一般にダンピングファクターは、半導体アンプ・高帰還アンプでは大きく、真空管アンプ・低帰還アンプでは小さくなる傾向があります。もっともアンプの出力端でダンピングファクターを数百確保したところで、実際のダンピングファクターはスピーカーユニットのボイスコイル入力部で決まります。そこまでの経路には、スピーカーケーブル、スピーカー内部配線、LC(クロスオーバー)ネットワーク、アッテネータなど様々な抵抗成分があります。

本当のダンピングファクタ = スピーカーのインピーダンス÷(アンプの出力抵抗+ケーブルの抵抗+LCネットワークの抵抗+端子の抵抗+ATTの抵抗)

これらの抵抗成分がアッテネータなしでも0.5オーム程度になることは普通で、おおよそ50以上のダンピングファクターは無意味です。

最大出力と必要なパワー

最大出力は負荷抵抗に反比例する?

測定データの中で、音質ではなく、最大音量を決定するのが最大出力です。最大出力は負荷抵抗が下がると、大きくなります。50W/8Ωのアンプは、理論上は100W/4Ω、200W/2Ωになります。しかし負荷抵抗が下がると、以下の2つの原因によって最大出力が低下します。

①電流量が増大→電源電圧が低下→最大出力が低下

②電流量が増大→素子の飽和電圧が増加→最大出力が低下

いずれも抵抗0Ωの超伝導配線を使わない限り、この2つの現象から逃れる方法はありません。ところが、理想的な電源と出力素子を搭載しているので”50W/8Ω、100W/4Ω、200W/2Ω”出ます・・・なんていうアンプがあります。本当なのでしょうか。このカタログスペックはトリックでしかありません。例えば本当は60W/8Ω、110W/4Ω、200W/2Ωであるのを、あえて負荷抵抗の高い状態の最大出力を低めに記述しているだけなのです。60W/8Ω、110W/4Ω、200W/2Ωのアンプでも、50W/8Ω、100W/4Ω、200W/2Ωと書けば究極のアンプのように見えますね。

必要なパワー

ところで150Wとか200Wのパワーは必要なのでしょうか。バンドやPA経験がある方なら、これだけの出力があれば、それなりのライブ会場をギャランティできることはご存知でしょう。そこで実際に必要なパワーがどの程度なのか、解説してみたいと思います。必要なパワーは、部屋のサイズ、部屋の吸音率、スピーカーまでの距離、スピーカーの能率、必要音量に左右されます。まず希望の音量をA(dB)、スピーカーの能率をB(dB)とし、これ以外の要素を除外して考えると、必要なパワーは”((A-B)/3)の二乗”になります。これで幾つかのケースを考えてみます。まず、オーケストラ最前列や、ロックコンサート並の音圧110dBを出そうとすると以下のようになります。

スピーカーの能率90dB 101.6W 音圧110dB

スピーカーの能率93dB 50.8W 音圧110dB

スピーカーの能率96dB 25.4W 音圧110dB

110dBの音圧は完全防音の部屋でないと不可能で、難聴の危険性も高いので、もう少し音圧を下げて考えてみます。電車が通るときのガード下の音圧は100dB、カラオケ店の音圧は90dBですから、余裕をもって100dBの音圧を得るためのパワーを計算すると一気に小さくなります。

スピーカーの能率90dB 10.0W 音圧100dB

スピーカーの能率93dB 5.0W 音圧100dB

スピーカーの能率96dB 2.5W 音圧100dB

実際には音楽ソースのピークは全体の1/8しかないので、スピーカーの能率を90dB、音圧100dBで考えると、平均パワーはわずか1.25W、ピークで10Wということになります。多少マージンを考えても、以下のパワーがあれば十分と考えます。

防音室完備、ドーム型(90dB) 100W

防音室完備、ホーン型(93dB) 50W

通常の部屋、ドーム型(90dB) 20W

通常の部屋、ホーン型(93dB) 10W

弊社のLS3000のようなラインアレイスピーカーもホーン型と同等の能率なので、ホーン型として考えてください。上の計算では、部屋のサイズ、吸音率、距離などの諸条件が入っていないので、もう少しパワーが必要に思えますが、そんなことはありません。スピーカーの能率は無響室で計りますから、壁面に到達した音は皆壁に吸収されてしまいます。しかし普通の部屋では、壁面に到達した音は、何度も反射して残響が発生し、かなり音量がアップします。そして残響によって距離による音量の減衰もわずかになります。なのでおおよそ15畳以下のリスニングルームであれば上記のパワーで十分です。

パワーアンプの動作形式の違い

続いて、パワーアンプの動作形式について、解説したいと思います。パワーアンプ(プリメインアンプのパワーアンプ部)は、真空管・トランジスタといった出力素子の違い、A級アンプ、AB級アンプ、D級アンプといった動作形式の違いなどにより様々な種類に分かれます。これらは、アンプの骨格を決める重要な要素ですから、把握しておくことで、設計者の考え方、アンプのコンセプトを知ることができます。

パワーアンプの動作形式の違い

動作形式とは出力回路、即ちスピーカーをドライブする部分の構造上の分類のことで、A,AB,B,C,D,E,Gなどの記号が割り振られています。オーディオではA,AB,D,G級が使われますが、G級は電源電圧を入力電圧にあわせて変化させる方式で最近は見かけません。C級やE級は猛烈に歪むのでこれも使われません。なおパワーアンプの出力段以外の回路は基本的に全てA級アンプです。以下は半導体アンプを前提に解説していますが、真空管アンプでもほぼ同じ考え方を適用できます。

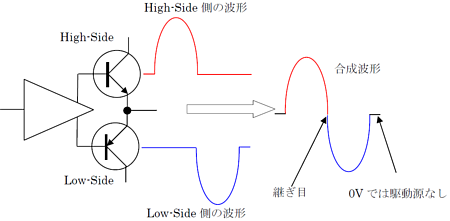

B級アンプ

オーディオ信号の波形は0Vを中心に+側と-側に振れます。(+側と-側の比率は必ず一致している) B級アンプは波形の+側と-側の波形を別々のトランジスタで描きます。+側を出力しているとき、-側は休んでおり、それだけ電力を節約できます。無音状態では+側と-側の2組のトランジスタはそれぞれ静止しており、消費電力が発生しません。信号が加わるとスピーカーに流す電流だけを消費するのでロスの少ない方式です。しかしこの方式は、+側のトランジスタと、-側のトランジスタの波形合成点で大きな歪(クロスオーバー歪)が発生するためオーディオでは殆ど使われません。また信号電流が流れると、トランジスタには”(電源電圧-信号電圧)×信号電流”の電力損失が発生します。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

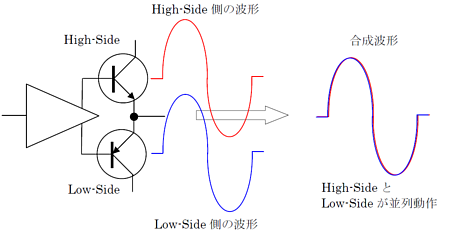

A級アンプ

A級アンプは+側と-側のトランジスタは常に並列で動いており、無音状態でも+側と-側のトランジスタに貫通電流(アイドル電流)が流れ続け、スピーカーへ供給される電流はその貫通電流から分流する形式をとります。このため無音状態でも、最大出力の1/2に相当する膨大な消費電流が必要で、発熱量が多く、効率の悪い方式です。一見非効率極まりないA級アンプですが、B級アンプの波形合成点で発生するクロスオーバー歪がまったく発生しないメリットがあり、根強いファンがいます。ただしA級にしたからといって、必ずしも低歪になるわけではなく、A級動作を生かすには、他の各種歪率も軽減しなければなりません。計測するとひどい歪率のA級アンプがあふれかえっていますが、こうしたアンプはA級にした意味がありません。弊社ではフラッグシップである、![]() SP2000がA級アンプです。パワーアンプの出力段以外の回路は基本的に全てA級アンプにすることが普通です。これは負荷が軽いため、貫通電流=アイドル電流は小さくて済み、効率の問題は生じないためです。

SP2000がA級アンプです。パワーアンプの出力段以外の回路は基本的に全てA級アンプにすることが普通です。これは負荷が軽いため、貫通電流=アイドル電流は小さくて済み、効率の問題は生じないためです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

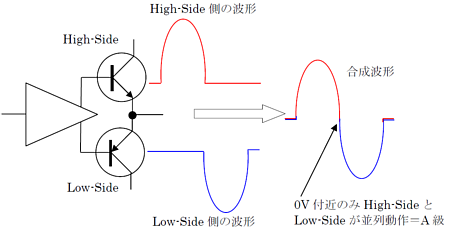

AB級アンプ

A級アンプでは、無音状態でも、フルパワーに近い膨大な消費電力が必要で、これを支える巨大な電源と、膨大な熱を逃がすために巨大な放熱器が必要です。100WのA級アンプであっても、通常のリスニングレベルではせいぜい平均パワー1W程度ですから、99%もの電力を無駄にしているのは、ちょっともったいないですね。そこで、B級アンプの問題箇所である、波形の継ぎ目付近だけ、+側と-側のトランジスタを並列で動かせる貫通電流(アイドル電流)を流すようにして設計されたものがAB級アンプです。波形の継ぎ目付近では、A級アンプとして振舞い、大きな振幅になると+側もしくは-側のトランジスタのいずれかが停止してB級動作になります。貫通電流(アイドル電流)をどう設定するかでA級動作範囲が決まりますが、通常A級領域はかなり狭く設定され、消費電力はB級アンプと大差ありません。A級アンプの性能と、B級アンプの効率のいいとこ取りをしたのがAB級アンプです。現代はD級アンプの比率が増えてきていますが、それでもAB級はアンプの主流の位置を占めています。弊社では![]() UIA5000およびUIA5500、UIA5200、SP192ABがAB級アンプです。

UIA5000およびUIA5500、UIA5200、SP192ABがAB級アンプです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

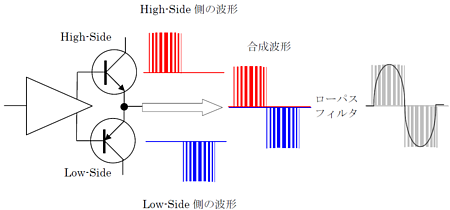

D級アンプ

アンプで扱うアナログ信号とは、電圧の大小で情報を現しますが、D級アンプではパルスの粗密で情報を表現します。D級アンプではアナログ信号を、パルス幅(PWM)に変換し、フィルタで再び滑らかなアナログ信号に戻します。このような手間のかかることをする理由は、トランジスタは電源電圧付近と、0V付近がもっとも電力損失が少なく、逆にその間の中間電圧で電力損失が高くなるからです。この中間電圧をなくすには、1(=電源電圧)と、0(=0V)だけを出力するようにすれば良いのですが、これでは最大音量と、無音状態の二つしか存在しません。そこで、1(=電源電圧)と、0(=0V)を高速で繰り返すパルス信号を生成し、入力信号によって、1の続く時間と、0の続く時間を変化させてあげます。これをフィルタで平均すると、入力のアナログ信号に相似の出力を得ることができます。デジタルアンプの呼び名もありますが、デジタルの本質はPCM(16BITとか24BIT)ですから、アナログ電圧の変化をパルス幅で表現するD級アンプは、PWMアンプ、あるいはスイッチングアンプと呼ぶべきでしょう。FMもパルス周波数の偏移であり、PWMやPDMの変形と考えられますが、デジタル放送とは呼びませんね。オーディオでは最近D級アンプが普及しつつありますが、この方法はモーターの制御、照明の調光機として古くから使われている古典的な方式です。オーディオへの応用も1980年頃には実現しています。消費電力はAB級やB級より更に小さいのですが、測定データ上のスペックではA級やAB級アンプにはかないません。それでも、ホームオーディオとして十分実用的な性能を達成しつつあり、スペースファクターの要求されるAVアンプやPCオーディオ用への導入が進んでいます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

パワーアンプの出力素子の違い

テクノロジのところでもデバイスについて触れていますが、ここでは真空管も扱ってみます。

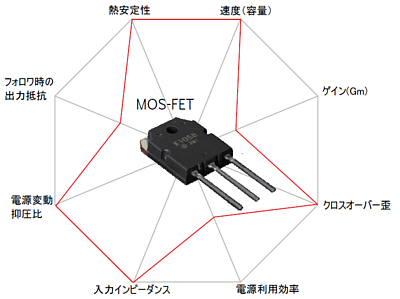

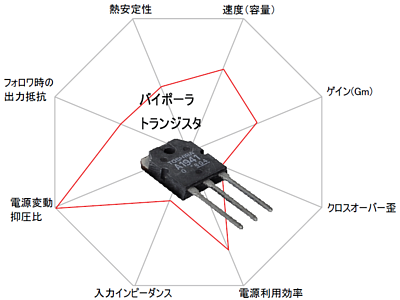

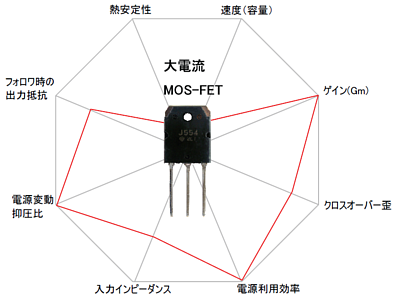

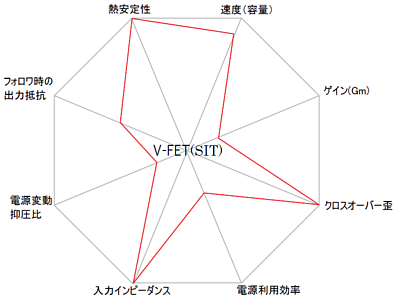

石アンプ

石アンプは半導体アンプのことです。半導体の長所は、コンプリメンタリ素子(電流の流れる方向が逆の素子)があることで、回路デザインの自由度が高くなって、音質に影響を与える段間コンデンサを取り去った、直結回路を作れる事が大きなメリットです。アンプは性能と音質を向上させるためNFBというフィードバックをかけて使いますが、段間コンデンサのない半導体アンプは深くて安定したフィードバックをかけることができます。このようにして出来たNFB量の大きな直結型の半導体アンプ(=高性能半導体アンプ)は、ダンピングファクターが大きい、歪や雑音が小さい、ダイナミックレンジが大きいなど、優れた性能を有しています。ただし半導体アンプといっても千差万別で、真空管アンプに近いものから、半導体の利点を最大限に生かすものまで様々あります。弊社のアンプはその中でももっとも、半導体を生かした、高速・広帯域・高NFBアンプに位置します。石アンプでは、出力素子に細かな分類があり、それぞれ強い特徴があります。ここでは代表的なMOS-FET、バイポーラトランジスタ、大電流MOS-FET、V-FET(SIT)を比較してみます。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

MOS-FET:入力容量が小さく、高速動作に適しているデバイスです。Gm(ゲイン)が低いので素子のリニアリティは決してよくないのですが、高速で低容量なので、広帯域で大きなNFBを安定してかけることができ、低歪みのアンプにしやすいデバイスです。さらにAB級動作であってもクロスオーバー歪みが発生しにくい二乗特性を持っている点、熱安定性が高く、サーマルディストーション(温度で動作点がずれて発生する歪)が少ないのが魅力です。弊社の![]() SP2000、

SP2000、![]() UIA5000、UIA5500、UIA5200に採用されています。山水やLo-DのHMA-9500にはこのタイプのMOS-FETが使われましたが、最近は、↓の大電流MOS-FETが多いようです。

UIA5000、UIA5500、UIA5200に採用されています。山水やLo-DのHMA-9500にはこのタイプのMOS-FETが使われましたが、最近は、↓の大電流MOS-FETが多いようです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

BJT(バイポーラ・ジャンクション・トランジスタ):AB級動作ではクロスオーバー歪を発生する指数特性の素子です。しかしGm(ゲイン)が大きいので中低域の歪が小さく、MOS-FET同様に入力容量が小さく、高NFBにしやすいなど性能面でも魅力があります。電流増幅度が低いのでMOS-FETのようにドライバ段を省略することはできません。性能面で致命的な問題がない点に加え、ここで挙げた4つの半導体の中では最も低価格であるため、普及率の高いデバイスです。温度が上がると(アイドル)電流が増大し、それによって更に温度が上昇してさらに電流が増大する熱暴走を起こす温度係数を持っており、対策が不可欠です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

大電流MOS-FET:MOS-FETといっても↑のMOS-FETとまったく別次元の素子です。Gm(ゲイン)はBJTより大きく、熱暴走リスクもBJTより高いため、一見するとバイポーラの延長にあるデバイスのように見えます。しかし二乗特性や、入力抵抗が高い点は、MOS-FETと同じです。ただし入力容量がMOS-FETよりも数十倍も大きく、高速・広帯域・高NFBアンプにするには適しません。もともとPWMアンプの出力段用に開発されたスイッチングデバイスなので、オン抵抗が低く電力損失が少ないのが特徴です。また駆動インピーダンスさえ低ければ高速スイッチングが可能なので、D級アンプ向けのデバイスです。最近のMOS-FETアンプはこのタイプが多いです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

V-FET(SIT):

三極管特性を有する唯一の半導体です。(MOS-FETは五極管特性、BJTは真空管に存在しない特性) 夢のデバイスと思われてきましたが、実際には多くの問題を抱えています。以下理由を解説します。

真空管アンプのデバイスに重要な要素

SITを理解する上では、真空管について知らなければなりません。まず真空管は、半導体に比べ、低電流・高電圧のデバイスです。つまりハイインピーダンスなデバイスであり、スピーカーのような大電流・小電圧の負荷の駆動に向いていません。そこでインピーダンスを変換する(低電流・高電圧を高電流・低電圧に変換する)出力トランスを入れるわけですが、このトランスや段間の結合コンデンサやトランスによって、大きな位相回転が生じ、深いNFBが掛けられません。NFBを深くかけるほど、デバイスのインピーダンスが低いほど、ダンピングファクターは大きく出来、スピーカーの制動力が向上しますが、真空管アンプはこの両方(NFBと低インピーダンス)が苦手なのです。なので裸特性(メジャーループNFBをかける前の諸特性)が重要になります。

三極管の利点

真空管は、時代が進むにつて、高速で増幅度の高いビーム管や五極管が登場しますが、これらは内部インピーダンスが高い欠点があります。その点、三極管は、内部インピーダンスが低く、これによってトランスの負担を軽減でき(極端な巻線比にしなくて済む)、トランスで生じる大きな歪が軽減できます。1次巻き線数が同等なら、インピーダンスが低い分位相回転も少なく、大きなNFBも掛けられ、ダンピングファクターを向上させることができます。また三極管は負荷抵抗が大きいほど低歪で、かつ歪成分も3次歪が少なく、これはNFBを深く掛けられない真空管アンプにとっては大きなメリットです。一方、五極管は、2次歪については最適負荷抵抗が存在し、そこからずれるほど歪率が増大しますが、3次歪は負荷抵抗が大きいほど増大する複雑な歪特性を有しています。

三極管の欠点

しかし三極管にも問題もあります。増幅度が低いため、前段でより大きな利得を稼がなければならい点、そして電源電圧(プレート電圧)が出力電圧と相関関係にある点です。つまり電源電圧(プレート電圧)と、入力電圧(グリッド電圧)はどちらも入力端子に相当するのです。FETやバイポーラトランジスタ、五極管は電源依存度が低いので、三極管固有の深刻な問題と言えます。例えばバイポーラトランジスタ2SC1815は、ベース電流0.2mA(入力電流固定)の時に、コレクタエミッタ電圧(電源電圧)を4V±6.25%に変化させても、コレクタ電流(出力電流)変動は29mAを中心に約±0.6%ほどです。実際の半導体回路では定電流回路やカスコード接続などによって、この変動はもっと小さくなります。ところが三極管2A3の場合、グリッド電圧-40V(入力電流)固定の時に、プレート電圧(電源電圧)を250V±6.25%に変化させると、プレート電流(出力電流)変動は80mAを中心に約±20%に達します。2SC1815に比べ、電源変動抑圧比は33倍も大きく、S/N比で言えば三極管にしただけで30.3dB悪化するのです。さらに半導体回路では定電流回路などを組み込むので、実際の電源変動抑圧比は、半導体アンプの場合低域で70~100dBあります。前述の2A3の電源変動抑圧比はわずか14dBしかありませんので、半ば電源の音を聞いているようなものです。

三極管特性を半導体で作ることに意味はない

半導体アンプ出始めの頃は、半導体で三極管特性を実現したいと思う技術者もいましたが、実際にSITが登場すると半導体アンプの構造に合わないことが判明します。

- 電源変動抑圧比が極めて悪い点

- SIT=15~20dB (パワー段の電源まで安定化させる=アンプは超複雑になる or S/Nは妥協する)

- MOS-FET・BJT=70~100dB

- 飽和電圧が高く(ヘッドルームが大きい)高い電源電圧が必要な点

- SIT=20~30V (出力が小さく、アイドル電流の大きなA級に近いアンプほど電源・放熱コストが急増する)

- MOS-FET=3V (電源・放熱コストは多少かかるものの、SITよりはBJTに限りなく近い)

- BJT=1V (MOSFETに比べアイドル電流を小さくできる(Gmが大きい)のも加わって、コストが一番かからない)

- 逆バイアスである点

- SITは、三極管同様逆バイアスで、入力はマイナス電位が大きいほど小さく、ゼロボルトに近づくほど大電流が流れます。よって起動時や終了時にラッシュ電流が流れて破損する危険があり、これを防止する対策回路も不可欠で、装置の複雑化、コストアップを招きます。

- 内部インピーダンスの低さが利点にならない点

- 半導体アンプの出力段は、局部帰還を大量にかけた、出力インピーダンスの低いフォロワ(SEPPバッファアンプ)で構築され、そのインピーダンスはメジャーループのNFBなしでも1/Gm(Ω)です。さらにメジャーループのNFB量だけ出力インピーダンスが下がりますから、出力インピーダンスが問題になることはありません。だからトランスも不用で、内部インピーダンスの低いという三極管特性のメリットは、半導体アンプでは殆ど無意味です。半導体アンプでは、数百円のパワーオペアンプを使用して、詳細設計をしなくてもダンピングファクターは50以上にするのは簡単なのです。

- 素子のコストが尋常なく高い

- 流通量が少ないのでSITのコストはMOSFETの20倍以上、BJTの80倍もします。SITでアンプを作るのに技術的メリットは殆ど無いわけですから、SITそれ自体が目的になってしまい本末転倒です。オーディオの世界にはそういうノスタルジーな側面も無きにしも非ずですが、であれば真空管でいいのではないかと思うのです。

球アンプ

球アンプは真空管アンプのことです。真空管の場合、直結回路は作れないの深いフィードバックは掛けられません。このためダンピングファクター、歪、ダイナミックレンジ、S/N比など諸性能で半導体アンプに及ばないのが一般的です。また出力トランスによりバルクハウゼンノイズが発生します。しかしながら独特の音色、美しい外観には根強い人気があります。ダンピングファクターの低さも独特の音色を楽しむ事が出来ます。半導体アンプが千差万別であるように、真空管も色々な形式があります。一般的には、フィードバック量の少ない3極管シングルアンプは半導体アンプからもっとも遠く、フィードバック量の多い5極管プッシュプルアンプは半導体に近い特性になります。

真空管の主な分類

3極管:半導体では、V-FET(SIT)に近い特性。

5極管:半導体では、MOS-FETに近い特性。

真空管アンプの構成

シングルA級:半導体アンプのA級を片側のトランジスタだけで実現したのと同じ

プッシュプルA級:半導体アンプのA級に等価。コンプリ素子がないので、トランス等を使い同一素子でプッシュプル回路を構築。

プッシュプルAB級:半導体アンプのAB級に等価。コンプリ素子がないので、トランス等を使い同一素子でプッシュプル回路を構築。

バランス接続・BTL

BTLアンプ、バランス型アンプ

アンプにはBTLアンプと呼ばれるものがあります。バランス型アンプとも言いますが、逆相駆動した2つのアンプでスピーカーを駆動するものです。1/2の電源電圧で4倍のパワーが出るので、電源電圧を高く設定できない、ラジカセ、カーオーディオによく使われます。また歪の多いD級アンプでは2次歪をキャンセルでき、コンパクトなシングル電源にできるので好んで使われます。しかし高性能半導体アンプでは、2次歪の打ち消しや雑音低減などのメリットは殆ど見い出せません。例えばSC1000のように歪率0.0001%以下、雑音電圧8μV以下のような超低歪みアンプをバランス接続しても、残留歪みは簡単に減らすことは出来ませんし、同相雑音も殆ど残っておらず、雑音の打ち消しなどは期待できません。なおこのタイプのアンプは、スピーカー端子の-側がアースではなく、もう一組のアンプなので、万一アース線とショートするとアンプの出力短絡となり破壊されますので、注意してください。

バランス伝送

バランス型アンプが出てきたので、バランス接続について解説します。バランス接続では、アナログ信号を正位相と逆位相の2組で送ります。そして受信回路で差分だけを取り出すので、同相雑音はキャンセルされます。この回路は雑音が多く、ケーブル長が長く、機器が多く配線が複雑になり易い、産業機器やPA機器などで広く使われており、弊社の産業機器向け商品でも採用されています。

以下は弊社の![]() MultifunctionI/O-ADXⅡ85-1M-PCIEXのバランス入力回路の概要で、高い同相雑音除去能力を持つ”超高入力インピーダンス・インスツルメンテーションアンプ”という構造です。

MultifunctionI/O-ADXⅡ85-1M-PCIEXのバランス入力回路の概要で、高い同相雑音除去能力を持つ”超高入力インピーダンス・インスツルメンテーションアンプ”という構造です。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

同相雑音を除去する能力はCMRRと呼ばれ、正位相と逆位相の2組のゲインのマッチングに依存します。従ってゲインを左右する抵抗には超高精度の抵抗などが使われます。

また入力インピーダンスが低いと、送信側の出力抵抗や、伝送経路の配線抵抗でゲインロスが発生し、これらのゲインロスのアンマッチングによって、CMRRが低下するので、![]() MultifunctionI/O-ADXⅡ85-1M-PCIEXでは10MΩと大変高い入力インピーダンスを有しています。これはゲインロスによってゲイン精度が低下するのを防ぐ目的も兼ねています。一方同じバランス伝送でもPA用では、600Ωと低インピーダンス入力が使われています。(入力インピーダンスは低いほど雑音を下げやすい)CMRRによって雑音を打ち消すのは副次的で、まずは伝送路への雑音の混入そのものを軽減しようという考え方です。バランス入力では上図の通り、インスツルメンテーションアンプが不可欠で、この中で2回ほどアンプの通過段数があるため、電磁妨害の少ない環境では、バランス伝送のご利益よりも、信号経路が複雑化するデメリット(歪率やS/Nが悪化する)のほうが上回ります。このため電磁妨害の少ない一般家庭のような環境では、短いケーブルで、シンプルなシングルエンド(ピンプラグ)接続し入力インピーダンスを低めに設計するほうがいいかもしれません。UIA5000やUIA5500、UIA5200のように、DAC搭載アンプなら、デジタル接続が可能で、アナログ接続で問題になる電磁妨害やコモンモードノイズの問題から開放されます。またDAC搭載アンプでは、そもそもDACデバイスがバランス出力なので、アンプの通過段数を増やさなくてもバランス伝送にできるため、UIA5200の内部回路は全段バランス伝送にしています。(出力はBTLではなくシングル)このためUIA5200はスイッチング電源を搭載しているにも係わらず、残留ノイズでUIA5000を凌ぐ結果になりました。

MultifunctionI/O-ADXⅡ85-1M-PCIEXでは10MΩと大変高い入力インピーダンスを有しています。これはゲインロスによってゲイン精度が低下するのを防ぐ目的も兼ねています。一方同じバランス伝送でもPA用では、600Ωと低インピーダンス入力が使われています。(入力インピーダンスは低いほど雑音を下げやすい)CMRRによって雑音を打ち消すのは副次的で、まずは伝送路への雑音の混入そのものを軽減しようという考え方です。バランス入力では上図の通り、インスツルメンテーションアンプが不可欠で、この中で2回ほどアンプの通過段数があるため、電磁妨害の少ない環境では、バランス伝送のご利益よりも、信号経路が複雑化するデメリット(歪率やS/Nが悪化する)のほうが上回ります。このため電磁妨害の少ない一般家庭のような環境では、短いケーブルで、シンプルなシングルエンド(ピンプラグ)接続し入力インピーダンスを低めに設計するほうがいいかもしれません。UIA5000やUIA5500、UIA5200のように、DAC搭載アンプなら、デジタル接続が可能で、アナログ接続で問題になる電磁妨害やコモンモードノイズの問題から開放されます。またDAC搭載アンプでは、そもそもDACデバイスがバランス出力なので、アンプの通過段数を増やさなくてもバランス伝送にできるため、UIA5200の内部回路は全段バランス伝送にしています。(出力はBTLではなくシングル)このためUIA5200はスイッチング電源を搭載しているにも係わらず、残留ノイズでUIA5000を凌ぐ結果になりました。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

デジタル接続

最近はPCオーディオの影響で、デジタル入力付きのアンプは増えていますが、まだまだ希少です。PCオーディオを実現する方法はUSB-DACが殆どですが、DACをアンプに内蔵するメリットは大きいと思います。

Ⅰ 色々なソースがあっても、同じDACで聞けるので音質差が少ない

Ⅱ ソース側のDACを使わないので、アンプ側のDACが優秀ならばソース側の機器は安価でかまわない。

Ⅲ 接続ケーブルはデジタル伝送なので電磁妨害ノイズに強い。

Ⅳ 光接続であればソース側と絶縁されるので、PCやプレーヤのノイズの影響を遮断できる。

デスクトップタイプのパソコンでは光デジタルや同軸デジタルがサポートされることが多いので、必ずしもUSBがなくてもPCオーディオは実現可能です。しかしノートPCでは光デジタル装備の機種がいくつかありますが、希少な存在です。そんな時に役立つのがUSB接続です。USBは必ずノートPCに装備されていますし、ノートパソコンは静音ですからオーディオに向いています。但しUSB経由の場合、DACあるいはDAC内蔵アンプは、PCの周辺デバイスの一つとして認識されているので、音楽再生中に電源を切ったり、ケーブルを抜くことができません。DACあるいはDAC内蔵アンプをPCの周辺デバイスから開放するには、デバイスの取り外しの手順が不可欠です。光や同軸のデジタル接続であれば、PCで音楽再生中に、アンプの電源を切っても何ら問題がないので、USBでこうしたアクションができない点は若干不便に感じるかもしれません。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ハイレゾ音源

ハイレゾ音源の効能

人間の可聴帯域は20KHzというのは20代以前の話で、現実には15KHzあれば十分です。対してCDのサンプリング周波数は44.1KHzです。これは15KHzをわずか3点、5KHzでも9点のデータで表現しなければならず、位相と振幅を正確に再現するにはあまりにも不足しています。192KHzのハイサンプリング音源では15KHz13点、5KHz38点のデータで表現できるので、大きな違いがあります。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

ハイレゾ音源を生かすのは大変

弊社では、44.1KHzの音源とハイレゾ音源のブラインドでの聞き分けに成功していました。しかし同じ再生装置でも、リスニングルームを移動しただけでわからなくなりました。それほどハイレゾ音源とノーマル音源の差異は微妙なのです。逆に言えばハイレゾ音源を生かすには高性能な機器、暗騒音と残響と定在波の少ない部屋が不可欠です。

ウォームアップは必要ない

話の流れ、突然変わりますが、ウォームアップの必要性について書いておきます。古いアンプではウォームアップが必要な場合があります。真空管の場合には温度が自由電子の移動量に影響を与えるのでやむ得ません。コンデンサ型スピーカーなども帯電状態を復帰するためウォームアップが必要です。一方、高帰還半導体アンプではアイドル電流は比較的安定で、その影響を帰還量で軽減されるのでウォームアップの必要なものは少ないです。無駄に電力を使わなくて済みますね。

グライコでディップを増強すると歪みが増える

イコライジングの注意点

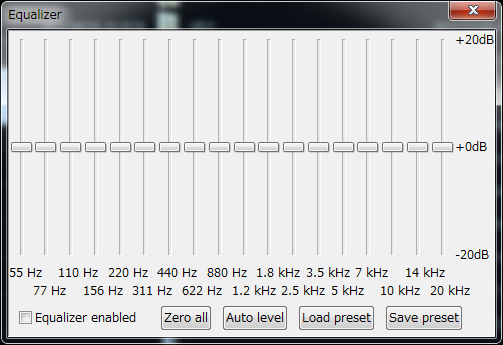

部屋の周波数特性の問題を解決する方法として、グラフィックイコライザが考えられます。トーンコントロールは低音と高音のレベル調整を行いますが、これをもっと細かく周波数分割したものがグラフィックイコライザーです。アナログ式やデジタル式など色々な方式がありますが、最近のPCオーディオでは、ソフト上にイコライザを搭載しているので、とても簡単にイコライジングできるようになりました。また周波数スペクトル解析ソフトも無償で入手できるので、マイクを装着できる、PCであれば、計測しながら、周波数補正が可能です。中にはマイクで周波数特性を計測して、自動的に周波数特性を補正する機能が付いている音楽再生ソフトもあります。但しグラフィックイコライザーで、試聴位置の周波数特性を平坦にする場合、定在波のディップ(レスポンスが低下しているところ)を増強すると歪がとても大きくなるので注意が必要です。ディップの周波数は、基本波は180度の逆位相で干渉しているので、ちょっとブーストしただけでは音量が上がりません。逆に偶数次高調波歪は360度、720度などの同位相で干渉しており、ブーストによって、歪だけが、どんどん増強されてしまい、ひどい音質になるのです。グラフィックイコライザーを使う場合、ピークを潰す程度、ディップはそのまま残すくらいが良いです。理想を言えばグラフィックイコライザーに頼らず、低音でも十分な吸音効果のある部屋にして、定在波による周波数特性の凹凸を小さくしておくことが基本です。

foobarの18バンドグラフィックイコライザ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

スピーカー駆動電流は歪む、f特も凸凹・・当然です

スピーカーへ駆動電流は歪む、周波数特性も凸凹・・・当たり前のこと

アンプの出力電流(スピーカー駆動電流)は歪んでいるので、アンプの電圧歪みを低くしても意味がないという話があります。それは本当でしょうか。以前、電流フィードバックをかけて、電流歪を軽減する定電流アンプを開発したことがありますが、スピーカーからの歪がかえって増大することになりました。何故でしょう。定電圧駆動のアンプの電圧歪が少ないのに、電流歪が大きいのは、スピーカーの負荷が刻々と変化しているのに他なりません。スピーカー自体を動かのは電流ですが、今日のスピーカーユニットは定電圧駆動を前提に設計されています。電圧を一定とし、電流はスピーカーの周波数軸・振幅軸のインピーダンスによって刻々と変化する、それで良いという考え方です。例えばfo付近では振動板が動きやすいので、電流一定だと音圧が上昇してしまいます。ところが電圧一定であればfo付近では抵抗値が大きくなるため、電流が抑制され、音圧が一定になるよう自動調整されるのです。またエッジやダンパーなどに非線形成分があって、特定の位置で動きにくい部分があると、定電流駆動の場合、動きにくい部分で振幅が減少して大きな歪みが発生します。ところが、電圧一定であれば、動きにくい部位でインピーダンスが下がり、より多く電流を流そうとするので歪みの発生を抑えるように振舞います。この振る舞いは、アンプのNFBと同じで、歪みを減らし、周波数特性を平坦にしようという働きです。従って、電流歪は、スピーカーのメカニカルな歪の逆特性になっているので、電流歪をキャンセルしようとすると、スピーカーから放射される歪が増大してしまうのです。一見よさそうな定電流駆動では、周波数特性が乱れ、歪みが増大するので、そうしたアンプは存在しないわけです。

電気自動車にトランスミッションが不要な理由

余談ですが、スピーカーはリニアモータの一種です。つまりモーターとスピーカーの作用は殆ど一緒です。電気自動車や電車では、トランスミッションが不要ですが、この理由もスピーカーの歪み除去の原理と同じです。静止状態の車を加速させるには、大きな力が必要ですが、このような状態(動きにくい状態)ではモータのインピーダンスが下がり大きな電流を流そうとするのです。逆に慣性走行中はインピーダンスが大きくなり消費電流は小さくなります。さらに減速時にはスピーカーの逆起電力と同様、電力がインバーター(バッテリー)に向かって返ってきます。電気自動車や鉄道ではこの逆起電力を再利用しています。D級アンプもこの電力をダイオードで電源ラインに戻し、再利用しています。

スピーカーユニット

振動板の素材

スピーカー繋がりで、スピーカーユニットについて、解説したいと思います。まず振動板です。振動板(ダイアフラム)の材質・構造は音質を左右します。素材は剛性(ヤング率)が高く、低域では内部損失の大きなもの、高域では音速が速い素材が望ましいとされます。内部損失とは不要な共振や響きを抑える度合いのことです。内部損失の大きな素材としては紙、カーボン、ポリプロピレンなどがあります。高域では波長が短いので、音速が遅いと、ボイルコイルに振動板全体の動きが追従せず、分割振動が生じてします。そこで音速の速いハード素材(金属素材)の振動板が使われることが多いです。かつては音速が速く、ヤング率の優れた素材としてベリリウム、ボロン、ダイアモンドなど1万m/secクラスの超音速素材競争が繰り広げられていました。これらはコストの高さ、毒性の問題(ベリリウム)、衝撃で壊れる(ボロン)などの問題で、最近はチタンやマグネシウムやアルミニウムなどが主流です。ボロンやチタンは内部損失にも優れています。一方、高域でもシルクやプラスチックなどを形成したソフト素材を使うことがあります。音速が遅いので、周波数特性に多少の凹凸が出ますが、ハード素材よりも内部損失が大きいので共振を防ぎ、上品な音質のものが多いようです。実際のスピーカーシステムでは、低音用と、高音用など周波数を分離して再生するマルチウェイ方式のスピーカーが主流なので、受け持ち周波数ごとに、素材を最適化します。また周波数帯域を広げたいフルレンジでは、センタードームを高域用のメタルダイアフラム、周辺を低域用のペーパーコーンにするなどの工夫が見られます。

口径

口径は大きいほど、小振幅で、大音量が出せるため、低域の歪を小さくできる、高能率にできるなどのメリットがあります。反面、大きな振動板は、高い周波数になると、分割振動や、ねじれ振動など、歪んだ動きをするので、周波数特性、歪特性、指向性が悪化します。高域の指向性は、振動板が大きくなるほど狭くなるため、大きな振動板はサービスエリアが狭くなる問題もあります。そこで、帯域毎に適切な口径のスピーカーユニットを組み合わせ、周波数を分離して再生するマルチウェイ方式のスピーカーがあるわけです。現在のマルチウェイスピーカーは2~4ウェイが主流で、周波数分割を増やすほど、周波数特性、歪特性、指向性は向上します。

低音

低域の再生限界は、低域共振周波数(fo)と制動係数(Qo,Qts)、振動板の重さ(M0,Mms)によって決まります。低音を出したいのであればfoを低く、Qtsを大きく、Mmsを大きく、foを小さくすることですが、Qtsを大きくしすぎると、音の切れが悪くなり、低域にピークが出来ます。また口径に比べfoを低くしすぎると、振動板の保持が適当になり、歪みなどが増大します。Mmsは大きいほど、小型のエンクロジャーで低音が出ますが、Mmsを大きく、Qtsを適度(0.5~0.25)に保つには強い磁気回路が必要です。よって各パラメーター(Tsパラメータと呼ぶ)は、口径と、投入できる磁器回路のコストから、最適な数値があります。尚、小口径ウーハーで低域を延ばすと振幅が増えて歪が増えますが、ダブルウーハーやトリプルウーハー、クワッドウーハーなどの並列動作で振幅と歪みを減らすことができます。

変換効率について

スピーカーはアンプからのパワー(エネルギー)を音に変える装置ですが、投入されるエネルギー大部分が熱になってしまい、音になるのは0.1%とか1%と、極めて効率の悪い装置です。原因はいろいろありますが、振動板前方の空気の中で、音波に変換できる空気量が少ないためです。アンプの負荷はスピーカー、スピーカーの負荷は空気ですが、振動板が動いても空気が四方に逃げてしまうため、スピーカーに負荷がかからず、音にするのが大変なのです。スピーカーの負荷が軽いほど、同じ音量を出すには、大きな電流、大きな振幅が必要になり、それだけ歪みやすくなります。スピーカーの変換効率の良し悪しは、出力音圧レベル(能率、効率)で表され、無響室において、2.83Vを与えたときの、1m地点での1KHzの音圧と規定されています。変換効率を向上するには、振動板が抱え込む空気の量を増やす(振動板面積を大きくする)、振動板の前面に、ホーン(=ラッパ)を付けて空気の逃げ場をなくす、沢山のスピーカーを並べて(ラインアレイ)振動板面積を増やしたのと同じ効果を得るなどの方法が考えられます。

コーン型

スピーカーシステムとして使われているものは40cm~8cm、ユニット単体としては54cmや80cmなどの巨大なものがあります。コーン型は、種類が多く、センタードームを砲弾型イコライザにしたもの、センター逆ドーム型のもの、くぼみを潰した平面型、角型振動板など様々な発展形があります。センタードーム付きの標準的なものでも、ドーム部分が小さいものはボイスコイルボビン直結のタイプで、周波数帯域を広くしたいフルレンジによく使われ、ドーム部分が大きいものはウーハーやスコーカー向きで、ボイスコイルボビンを塞ぎ、高域を減衰させ、不要な高域の高調波歪やピークを潰します。コーン型の長所は、エッジとダンパーの2点で振動板を支持する構造なので、高ストロークと大面積を実現しやすい点です。また周波数帯域が広く、ウーハー、スコーカー、フルレンジなど色々な用途に使えます。但しツイーターには向きません。また振動板の周囲が小さいのでラインアレイスピーカーにも応用でき、歪、能率、ダイナミックレンジを改善でき、指向性もユニットの配置で自在にコントロールできますます。

ドーム型

コーン型の中央部のドーム部分のみで構成されるスピーカーです。振動板周辺のエッジ部分のみで支持するシンプルな構造は、高速で振動する中高域ユニットに適します。またドーム型は、指向性が広く・ヤング率を高めやすい構造なので、この点でも中~高域に向いています。(指向性は周波数が高くなるほど狭くなるため)。短所としては、低音に応用しにくい、振動板の外側に磁気回路(フランジ)が飛び出るので、振動板間の距離が離れてしまう問題があります。ゆえに音源をコンパクトにまとめにくくなります。最近はネオジウム磁石を使用し、磁器回路を内側に移動させた内磁型も増えてきたので、このようなドーム型はフランジがなく音源をコンパクトにまとめることができます。

リボン型、ガムソーン型

いずれも平面振動板です。リボン型は、平面の振動板そのものがボイスコイル(磁気回路)を兼ねていて、ここに電流が流れます。振動板とボイスコイルを一体化することで、稼動部分を軽量化することで、高域での高速振動に対応させようという考えです。ガムソーン型もこれに似ていて、振動板に貼り付けられた(あるいはプリントされた)ボイスコイルを駆動するもので、振動板とボイスコイルが一体化しています。もっともガムソーン型は振動板の背面に永久磁石があり、振動板が動くと永久磁石との距離が変動するので歪が発生しやすい欠点があります。永久磁石を振動板の前後に配置することでこの歪が低減しますが、ダイアフラムの前面に磁石が並ぶので、振動板のかなりの部分が塞がれてしまいます。振動板の側面に永久磁石を配置したリボン型ではこうした歪はありませんが、リボン型はコイルが1ターンと低インピーダンスなので、入力にインピーダンス変換トランスが不可欠で、トランスによる歪が付加されます。リボン型は沢山のメーカーで製品化されています。

コンプレッションドライバホーン型

ドーム型振動板の前面を、わずかな空間をフェイズプラグと呼ばれる構造物で塞いでしまいます。そしてフェイズプラグに音が放射する小さいスリット(隙間)を空けて、そこにホーンを接続したものがコンプレッションドライバホーン型です。コンプレッションドライバでは、振動板とフェイズプラグの間のわずかな隙間の空間室の空気全てが音響エネルギーに変換されるため、とても高い変換能率を達成できます。もっとも、この仕組みは諸刃の剣で、空気室の大音圧で、空気の粘性の非線形の影響を受けて新たな歪が発生します。

ホーン型の歪の詳細はこちらから

またホーンの大きさに反比例して低音がカットされ、スピーカーの大型化を招きます。ウーハーの受け持つ低域ではホーンを数メートルと大きくする必要があるため、通常は中高域にのみホーン型を適用し、低域は能率的に釣り合う大口径ウーハーが使用されます。

リングラジエーターホーン型

高域用のツイータでは、サイズが小さすぎてコンプレッションドライバ構造にすることが困難です。そこで、高域用ホーンでは、ホーンの中央部に、円錐形のイコライザを配置し、イコライザの根元の周囲にリング状の振動板を配置する場合があります。

単純ホーン型

イコライザやフェイズプラグなどを持たない、単純なホーン型です。ドーム型やコーン型のスピーカーにホーンを接続する場合にはこの形式になります。

メカニカル2ウェイ

コーン型スピーカーのセンタードームとコーンの接合部にゴムなど柔らかい素材を使います。こうするとゴムの粘性で高音が吸収され、低音ではコーン+ドーム、高音ではドームだけとなって、2ウェイ動作を機械的に実現します。ゴムの粘性による2ウェイ動作は、動作が精密ではないので本格的な2ウェイにはかないません。

コルゲーション

コーン型の振動板にリング状のコルゲーションと呼ばれる窪みを複数持たせることで、メカニカル2ウェイ同様の効果を狙います。コルゲーションで高域を吸収する構造で、コルゲーションを複数、異なる口径で配置することで、周波数が高いほど有効面積が減少するスピーカーになります。実際にはメカニカル2ウェイ以上に動作が精密ではなく、やはりマルチウェイにはかないません。

同軸型

コーン型ウーハーの中央に、ツイーターを取り付けたものです。ツイーターの取り付け方法が様々で、ウーハー中央をくりぬいてホーン型やドーム型のツイータを組み込んだもの、ウーハーの前面に薄型のドームツイータを配置したもの、平面型で同軸化したものなど色々な形態があります。同軸型は、メカニカル2ウェイやコルゲーションと異なり、正確で急峻な周波数分離ができるため、音像定位の優れたスピーカーでありながら、本格的なマルチウェイと同様の歪率低減効果があります。反面、ツイーターとウーハーの音が干渉することで、混変調歪が多くなりやすい問題もあります。過去、同軸型は4ウェイや3ウェイなどもありましたが、構造が複雑すぎるためか、今日の同軸型は殆ど2ウェイです。

ヒアリングせずにオーディオを買って大丈夫か

ヒアリングせずにオーディオを買って大丈夫か

アンプ

真空管アンプなど個性の強いアンプは別ですが、高性能半導体アンプの違いは店頭で簡単に聞き比べできるほど簡単ではありません。さらに聴覚は主観、音量、体調、スピーカー、部屋の影響を受けるので、普段と異なる環境でのヒアリングなら尚更です。従って測定データと内部のコンストラクションや回路構成で判断したほうが無難です。

スピーカー

スピーカーは強い個性があり、聞いてみないと分からない面もあります。但し周波数特性は試聴する部屋とスピーカーの場所に依存しているので、スピーカーの音質だけを聞くことは難しいです。(特に低音)またスピーカーを切り替えた瞬間に、大きな音質差が生じますが、一瞬駄目だと思う音も、それから数十秒聞いていくと、いい音に思えてくる場合もあります。またスピーカー切替時の音圧の差がないように音量を調整しながら聞く必要もあります。

一方的にソースをかける・・・アウト

店頭ですばらしい音で鳴っているとスピーカーがあって、調達後、自分の環境で鳴らすと全然駄目。まるで蓄音機のよう。店頭でかけていたソースをかけると、そのソースだけ、そこそこは綺麗に鳴るのだが、他のスピーカーと切替試験をすると、得意とするソースであっても他のスピーカーのほうがいい。装置に都合の良いソースだけをかける、切替比較ができない環境では判断を誤ってしまいます。

HOME ( 製品情報)

HOME ( 製品情報) ダウンロード

ダウンロード 試聴

試聴 Mail

Mail