ハイエンドDACチップ比較

カタログスペック:Dレンジの裏を読む

TIのPCM1792のデータシートを見ると、S/N比(Dレンジ)は、9Vrms 132dB、4.5Vrms 129dB、2Vrms 127dBと記載されており、出力電圧2倍で、S/N比が2~3dB大きくなる計算です。しかし、同じデバイスならゲイン(出力電圧)を上げればノイズフロアも上昇しS/N比は変わらないはずです。このように、出力電圧によってS/N比が変わる最大の理由は、測定器の雑音が、測定対象機器の雑音に加算されるからに他なりません。2Vrmsの場合も、9Vrmsの場合も、測定器の雑音レベルは同一なので、2VrmsのほうがS/N比が小さく計測されてしまうのです。よくプリアンプの設計で、入力部のS/N比が90dBなのに、出力部のS/N比が100dBとかになる場合があります。実際には入力よりも出力のS/Nがよくなることはありえず、入力のS/N比は100dB以上なのですが、電圧が小さいので、測定系の雑音の影響を受けてS/N比が小さく計測されたに過ぎません。

カタログスペック:歪率の裏を読む

D/Aコンバータのデータシートには、歪率ではなく雑音歪率として性能が表記されています。雑音歪率の"雑音"は前述のS/N比(Dレンジ)そのものなので、測定電圧の影響を受けるため、歪率の実力が見えにくくなってしまいます。今回、調査した中では、データシートの雑音歪率にサバを読んでいるとしか思えないチップもありました。

![]()

![]()

![]()

![]()

そこで

AD、TI、ESS、旭化成、セイコーNPC各社で、最高性能を有するフラッグシップのDACチップについて、メーカーが公表しているFFTデータから、高調波歪率2次~7次を読み取って積算してみることにします。いずれも1KHzの高調波歪率で、FFTデータの2KHz、3KHz、4KHz、5KHz、6KHz、7KHzのスペクトルの大きさを読み取り、逆対数計算をして、総和を取り、再び対数変換します。(FFTデータは対数ゆえに、単純な積算をしてはいけません)実際には、ESS9008などでは、7次以上の歪が見えているケースもあるのですが、⊿Σ変調では高域でノイズが上昇し、歪なのか雑音なのか判別しにくい側面があるため、7次で切ることにしました。あわせてノイズフロアも公表します。参照にしたのは以下のデータです。本当はESS9008は、ESS9018にしたかったのですが、FFTデータが皆無なので断念しました。TIだけは2機種をエントリーしました。SR48/96KHzで同社中最高性能を誇るPCM1792と、SR192KHzで同社中最高性能を誇るPCM1795です。

AD1955、データシートTPC9、TPC10を参考にしました。

![]() http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1955.pdf

http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD1955.pdf

ES9008は、Sabre White Paper (featuring ES9008)のPage5のFigure1、Figure2を参考にしました。

![]() http://www.esstech.com/PDF/sabrewp.pdf

http://www.esstech.com/PDF/sabrewp.pdf

PCM1792は、データシートFigure19(-60dB)を参考にしました。0dBのデータはありません。

![]() http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/pcm1792a.pdf

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/pcm1792a.pdf

PCM1795は、データシートFigure20(-60dB)を参考にしました。0dBのデータはありません。

![]() http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/pcm1795.pdf

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/pcm1795.pdf

AK4966は、データシートFigure22(0dB)を参考にしました。-60dBのデータはありません。

![]() http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/japanese/product/ak4366/ak4366_f01j.pdf

http://www.asahi-kasei.co.jp/akm/japanese/product/ak4366/ak4366_f01j.pdf

SM5865Cは、データシート図1、図3を参考にしました。

![]() http://www.npc.co.jp/ja/products/pdf/5865c_nc0019c.pdf

http://www.npc.co.jp/ja/products/pdf/5865c_nc0019c.pdf

測定環境

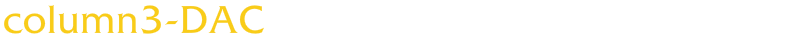

DACチップは単体では評価できません。バックエンドのオペアンプ、電源などの周辺回路を合わせた回路一式を計測しています。従って、どのような周辺回路なのかを知った上でデータを読むべきです。以下は今回比較するDACチップの評価環境です。AD797を使ったES9008、AD1955は、NE5534を使ったDACより若干有利です。さらにESS9008では、DACチップのアナログ電源にAD797を使ったローノイズレギュレータが導入され、DACチップだけで3つもレギュレータを導入しており、もっともゴージャスな測定環境と言えます。

↑測定データが良くなりやすい

ES9008:使用オペアンプAD797x3/電源3系統(AD797をレギュレータに使用!)

AD1955:使用オペアンプAD797x3/電源1系統

PCM1792:使用オペアンプNE5534x2 +LT1028/電源1系統

AK4966/SM5865C/PCM1795:使用オペアンプNE5534x3/電源1~2系統

↓測定データが悪くなりやすい

次に出力電圧です。測定回路の最大出力電圧(0dB)を以下に記載します。出力電圧が大きいほど、S/N比(Dレンジ)、THD+Nを優れた数値に見せることが出来ます。

↑測定データが良くなりやすい

PCM1792:4.5Vrms

ES9008:3.16Vrms

AK4966:2.7Vrms

PCM1795:2.1Vrms

AD1955/SM5865C:2Vrms

↓測定データが悪くなりやすい

AD,TI,ESS,旭化成,セイコーNPCトップモデルの実力

2次~7次の各高調波歪の詳細、歪がノイズフロア以下か否かなどの情報は”2次~7次高調波の詳細な値”で説明します。-60dBの歪率はノイズの影響を排除できず、ノイズフロアが大きいほど歪率が大きく表示されます。前述の通りノイズフロアは、測定環境・条件などの影響を受けるので、-60dBの歪率、ノイズフロアはあくまでも参考程度にとどめてください。0dBの歪率はこうした影響を受けにくく、チップ間の実力を現しているといえます。合わせてAD1955を1とした場合の大まかなコストの対比を記載します。同じコストで製品を設計する場合、コストが安いデバイスは、パラレル接続でS/N比を改善したり、他の部位にコストをかけられますから、コストは安いほど高性能化しやすいと見るべきです。

AD1955(コスト1)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -114 | -75 | -108 | -76.5 | -113 | -73 |

| ノイズフロア(dB) | -135 | -149 | -138 | -149 | -135 | -146 |

ES9008(コスト5.5/ESS9018の場合)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -- | -- | -112 | -73.6 | -- | -- |

| ノイズフロア(dB) | -- | -- | -139 | -155 | -- | -- |

PCM1792(コスト0.92)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -113 | -81.4 | -109 | -- | -101 | -- |

| ノイズフロア(dB) | -- | -157 | -- | -- | -- | -- |

PCM1795(コスト0.54)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -106 | -76.9 | -106 | -- | -105 | -- |

| ノイズフロア(dB) | -- | -153 | -- | -- | -- | -- |

AK4399(コスト不明)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -103 | -- | -- | -- | -- | -- |

| ノイズフロア(dB) | -138 | -- | -- | -- | -- | -- |

SM5865C(コスト不明)

| サンプリング周波数(KHz) |

48 | 48 | 96 | 96 | 192 | 192 |

| 入力(dB) | 0 | -60 | 0 | -60 | 0 | -60 |

| 総歪率(2~7次高調波/dB) | -117 | -61.1 | -- | -- | -- | -- |

| ノイズフロア(dB) | -145 | -148 | -- | -- | -- | -- |

AD,TI,ESS,旭化成,セイコーNPCトップモデル総評

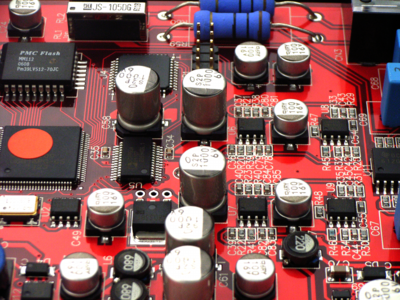

AD1955 (48/96/192KHz 0dB/-60dBの全データを公表する自信作)

今回取り上げた中では、データシート中の計測データの公開類が最も多く、長所も短所も明白で、この姿勢は好感をもてます。膨大なデータを公表しているのは、自信の現れでしょう。またPCM1792などTI社に見られるサンプリング周波数を上げると歪率が悪化するような問題もなく、全サンプリング周波数で、PCM1792、PCM1795のベストスペックに対し、同等~10dB以上も高性能で、48KHz~192KHzの全サンプリング周波数で、穴がない性能は魅力的です。またコストも安く、入手経路も豊富で、安定して使えるデバイスです。カタログスペック上のDレンジではTI社に劣るものの、0dBのノイズフロアを見る限り、ESS9008と同等なので、十分な性能です。FFTデータから逆算した歪率-114dB(0dB SR48KHz)に対し、雑音歪率は-110dBと記載されていますから、データシートは真面目に書かれています。実際に使ってみると0dBがもっともワーストデータで、入力レベルを下げると歪が激減していきます。但しデータシートには、重要な説明事項が抜けており、同社のサポートが必要な点は、厄介なデバイスでもあります。例えば、モノラル使用時の位相が左右で反転する点、MCLKの説明に不備(誤り)があるなど、これらデータシートの問題個所は現在も修正されていません。リリース時期が古いので、最新の計測環境で計れば、さらに良いデータが出るのではないかと思います。

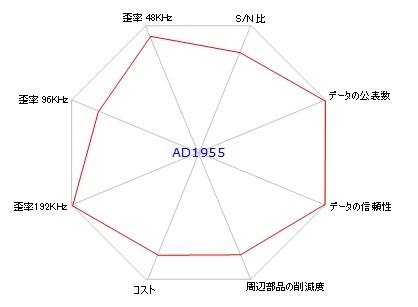

ES9008 (カタログの高スペックに矛盾あるが、性能は高い)

96KHz0dBの2~7次高調波歪を計算すると-112dB、最も大きな5次高調波だけで-119dBぐらいを示しているのに、カタログスペックではTHD+N(雑音歪率)を-118dBと表記してあり、高スペックを怪しく思った次第。2~7次の高調波歪が-112dBであることを考えれば、雑音歪率は-108~110dB程度と推測されます。カタログスペック-118dBは-108dBの間違いか、あるいは○×○×じゃないかと思います。

(2~7次高調波歪 -112dB)+(雑音)+(8次~20次の高調波歪 ) = -118dB なわけない。

更にバックエンドのAD797が-119dBの5次歪みを出さないことはAD1955のTPC9を見れば明白ですから、この5次歪みはES9008特有の歪である可能性が高く、バックエンドのアンプをどうこうしても解消はしないでしょう。ほかにも、代理店に申請しないとデータシートを入手できない点、入手したデータにFFTデータがないなど、オープンではない姿勢は改善してもらいたい点です。弊社は、ES9018を検討するためデータシートを入手しましたが、FFTデータが掲載されていないデータシートでした。ようやく見つけたFFTデータは、ES9008のホワイトペーパーに掲載されていたものです。(他にもコンペジタとの比較データとしてFFTデータが公開されていますが、こちらの性能はもっと悪く、比較対称のDACの性能も芳しくない) なので、ここではES9008を載せています。ES9018は、ES9008に比べ、Dレンジ1dB、雑音歪率2dBの改善です。これは歪率1dB、雑音1dBの改善と見るべきでしょう。1dBの差異であれば、ES9018も、このデータとほぼ同等と見るべきです。性能面では、優れたほうですが、AD1955、SM5865Cとはドングリの背比べ程度、明確なアドバンテージはなく、世間でいうほど突出してはいません。反面、AD1955やPCM1792に比べ5倍以上コストがかかる上、電源が3系統(左右独立だと6系統)も必要で、実装面積・消費電流が大きいので、かなり高額の製品になってしまいます。アドバンテージが明白なら、それだけコストが高くてもいいのですが、FFTデータ皆無なので今回は見送りました。それともう一つ疑念があるのは、オートミュートという機能です。これは極小音量状態が続いた場合、ミューティングをかけて無音状態を作り出すもので、カタログスペック通り128~134dBものS/N比(Dレンジ)があれば、このような小細工(オートミュート)は不要ではと思った次第。私は既にES9018×8パラツインモノ仕様で、I2C制御用PICマイコンのファームウェア、基板のフットプリントを完成させたばかりですが、この問題ゆえ、ペンディング中です。

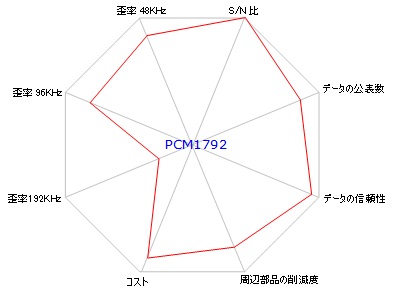

PCM1792 (ダイナミックレンジが大きいが、192KHzでヘタレになる)

サンプリング周波数が高くなるほど歪率が悪化する傾向が強く、弊社では使用を断念した経緯があります。今回取り上げたDACチップは、皆⊿Σ変調型なので、入力レベルが低いほどノイズフロアが減少します。そのため-60dB換算のダイナミックレンジはとても大きくなります。中でもPCM1792は-60dBのノイズフロアが低く優秀です。ただし、この領域のノイズフロアは、基板、電源品質、測定環境の影響を大きく受けてしまうので、DACチップ単体の能力なのか微妙です。またプリメインアンプを含めて-60dB入力時のノイズフロアを-157dBに抑えることは、殆ど夜見る夢の世界です。ゆえに、この突出したダイナミックレンジ性能はスポイルされてしまうため、あまり重要ではないと考えています。ところで何故TIはNE5534など古いオペアンプでDACの評価回路を組んでいるのでしょうか。最新の高性能オペアンプを使えば、多少は歪率が良くなると思うのですが。

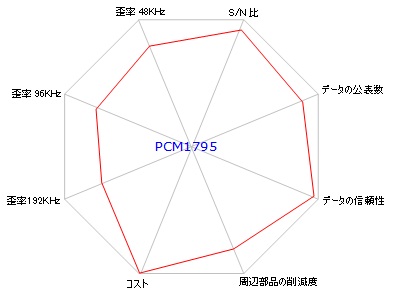

PCM1795 (CPが高く192KHzのヘタレ解消・・しかし48-96KHzが駄目になった)

PCM1792のサンプリング周波数192KHzで歪率が急増する問題を解消したと思えるモデルです。反面、48KHz、96KHzでの性能は悪化し、PCM1792やAD1955に劣ります。またPCM1792では4.5Vrmsの出力電圧でしたが、PCM1795は標準的な2.1Vrmsにしています。そもそも、スピーカー端子で1W=2.8Vrms程度が標準的なリスニングレベルなので、4.5Vrmsなど高電圧下でのS/N比(Dレンジ)表記はスペックをよく見せるためのトリックにしか思えません。この2.1Vrmsによる評価により、THD+NでもNの部分、ノイズの評価が厳しくなります。また出力レンジが同等なので、AD1955との比較がやりやすくなります。スペックを見ると、歪率ではAD1955に平均6dBの差がつけられていますが、S/NではPCM1795が3dB有利です。尚、弊社ではUIA5000/UIA5200/UIA5500/DSA192UTでAD1955を2パラにしているので、S/Nにおける3dBの差はなくなってしまいます。こうした観点が弊社がAD1955を採用する大きな意味づけになりました。

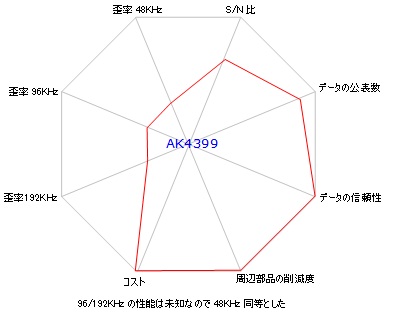

AK4399 (スマートなバックエンドアンプ内蔵型、性能・音質重視のデバイスではない)

スイッチドキャパシタを使ったアナログフィルタとオペアンプが内蔵されており、この内蔵オペアンプの能力で、物理性能が制限され、歪率性能は他のDACチップに比較して10dB(3倍)も悪化しています。しかしAK4399は、アナログフィルタを内蔵することで部品点数を削減し、コストとサイズに優れた製品を目指しているため、性能重視のハイエンドDACとは、コンセプトが違うのです。ゆえに、ここで他社と比較するのは失礼なのかもしれません。もしAK4399がスイッチドキャパシタフィルタを取ったら、性能はPCM1795並になる可能性がありますが、AD、TI、ESSの競争に埋もれてしまう可能性は高いでしょう。スイッチドキャパシタによる高周波ノイズを取るためなのか、推奨回路ではバックエンドに重いフィルタが導入されています。LSIに大容量のコンデンサを生成するのは難しいのですが、コンデンサを外付けにすれば、この部分のフィルタ回路の大半を内蔵できるはずです。そのぐらいやってもらうとセットメーカーは楽ですね。

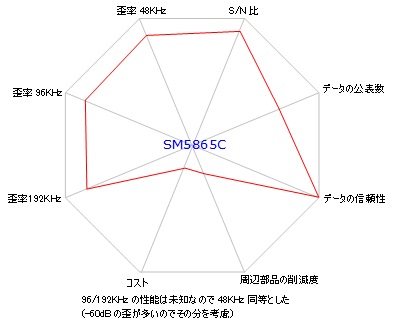

SM5865C (もっとも高性能だが、デジタルフィルタ外付けは致命的)

あまり有名ではないですが、SR48KHz-0dB入力時の歪率ではAD1955を凌駕する、驚異的な性能です。また0dBのノイズフロアもAD1955,ESS9018,PCM1792を凌駕しており、ダントツの性能です。一方、-60dBの歪率がよくありません。普通は-60dBなど微小信号ではオペアンプの歪が殆どゼロになるのですが、不思議です。AD1955並みに古いデバイスなので、今一度最新の環境で計測すれば、もう少し良いデータが取れるかもしれません。なお、192KHzに対応するには8倍オーバーサンプリングデジタルフィルタSM5847Fが必要になるなど、チップ数が多くなる点は、致命的な問題です。20年前のDACチップなら、こうしたケースは少なくありませんが、今時、デジタルフィルタ外付けなんていうLSIはSM5865Cくらいです。こうした点を改良しないと採用メーカーは増えないでしょう。

AD,TI,ESS,旭化成,セイコーNPCトップモデル比較図

AD1955

![]()

![]()

![]()

![]()

ES9008

![]()

![]()

![]()

![]()

PCM1792

![]()

![]()

![]()

![]()

PCM1795

![]()

![]()

![]()

![]()

AK4399

![]()

![]()

![]()

![]()

SM5865C

![]()

![]()

![]()

![]()

2次~7次高調波の詳細な値

測定データの○は、歪率がノイズフロアに埋もれていることを現しており、実際には、より低歪である可能性が高いことを現しています。

AD1955

(0dB入力時/SR48KHz)

2次 -134dB 0.00001995%

3次 -121dB 0.00008913%

4次 -127dB 0.00004467%

5次 -135dB 0.00001778% ○

6次 -135dB 0.00001778% ○

7次 -135dB 0.00001778% ○

総歪率 0.00018931%

-114dB

ノイズフロア -135dB

(-60dB入力時/SR48KHz)

2次 -153 0.00223872% ○

3次 -151 0.00281838% ○

4次 -150 0.00316228% ○

5次 -149 0.00354813% ○

6次 -152 0.00251189% ○

7次 -148 0.00398107% ○

総歪率 0.01826047%

-75dB

ノイズフロア -149dB

(0dB入力時/SR96KHz)

2次 -118 0.00012589%

3次 -120 0.00010000%

4次 -121 0.00008913%

5次 -134 0.00001995%

6次 -134 0.00001995%

7次 -141 0.00000891% ○

総歪率 0.00035492%

-109dB

ノイズフロア -138dB

(-60dB入力時/SR96KHz)

2次 -155 0.00177828% ○

3次 -152 0.00251189% ○

4次 -153 0.00223872% ○

5次 -150 0.00316228% ○

6次 -154 0.00199526% ○

7次 -149 0.00354813%

総歪率 0.01523456%

-76.5dB

ノイズフロア -149dB

(0dB入力時/SR192KHz)

2次 -125 0.00005623%

3次 -121 0.00008913%

4次 -128 0.00003981%

5次 -135 0.00001778% ○

6次 -135 0.00001778% ○

7次 -135 0.00001778% ○

総歪率 0.00022074%

-113dB

ノイズフロア -135dB

(-60dB入力時/SR192KHz)

2次 -150 0.00316228% ○

3次 -149 0.00354813% ○

4次 -149 0.00354813% ○

5次 -150 0.00316228% ○

6次 -150 0.00316228% ○

7次 -145 0.00562341%

総歪率 0.02220651%

-73dB

ノイズフロア -146dB

ES9008

(0dB入力時/SR48KHz) データなし

(0dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR48KHz) データなし

(-60dB入力時/SR192KHz) データなし

(0dB入力時/SR96KHz)

2次 -132 0.00002512%

3次 -129 0.00003548%

4次 -129 0.00003548%

5次 -119 0.00011220%

6次 -140 0.00001000% ○

7次 -132 0.00002512%

総歪率 0.00024340%

-112dB

ノイズフロア -139dB

(-60dB入力時/SR96KHz)

2次 -142 0.00794328%

3次 -152 0.00251189%

4次 -154 0.00199526%

5次 -152 0.00251189%

6次 -150 0.00316228%

7次 -151 0.00281838% ○

総歪率 0.02094298%

-73.6dB

ノイズフロア -155dB

PCM1792

0dB入力時のFFTデータないので、データシートのFigure11をそのまま読むと以下のようになります。

総歪率

0.00023% (-113dB) (SR48KHz)

0.00034% (-109dB) (SR96KHz)

0.00090% (-101dB) (SR192KHz)

(0dB入力時/SR48KHz) データなし

(0dB入力時/SR96KHz) データなし

(0dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR96KHz) データなし

(-60dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR48KHz)

※FFT結果を8回平均しているのでノイズフロアが下がる可能性がある。

2次 -157 0.00141254% ○

3次 -157 0.00141254% ○

4次 -157 0.00141254% ○

5次 -157 0.00141254% ○

6次 -157 0.00141254% ○

7次 -157 0.00141254% ○

総歪率 0.00847523%

-81.4dB

ノイズフロア -157dB

PCM1795

0dB入力時のFFTデータないので、データシートのFigure16をそのまま読むと以下のようになります。

総歪率

0.00048% (-113dB) (SR48KHz)

0.00049% (-109dB) (SR96KHz)

0.00054% (-101dB) (SR192KHz)

(0dB入力時/SR48KHz) データなし

(0dB入力時/SR96KHz) データなし

(0dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR96KHz) データなし

(-60dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR48KHz)

※FFT結果を8回平均しているのでノイズフロアが下がる可能性がある。

2次 -153 0.00223872% ○

3次 -150 0.00316228%

4次 -153 0.00223872% ○

5次 -153 0.00223872% ○

6次 -153 0.00223872% ○

7次 -153 0.00223872% ○

総歪率 0.01435588%

-76.9dB

ノイズフロア -153dB

AK4399

(0dB入力時/SR96KHz) データなし

(0dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR48KHz) データなし

(-60dB入力時/SR96KHz) データなし

(-60dB入力時/SR192KHz) データなし

(0dB入力時/SR48KHz)

2次 -125 0.00005623%

3次 -110 0.00033497%

4次 -130 0.00003162%

5次 -120 0.00010000%

6次 -138 0.00001259% ○

7次 -115 0.00018836%

総歪率 0.00072378%

-103dB

ノイズフロア -138dB

SM5865C

0dB/-60dB双方のFFTデータをデータシートに記載しているのは

AD1955とSM5865Cのみで、真面目である。

(0dB入力時/SR96KHz) データなし

(0dB入力時/SR192KHz) データなし

(-60dB入力時/SR96KHz) データなし

(-60dB入力時/SR192KHz) データなし

(0dB入力時/SR48KHz)

※FFT結果を8回平均しているのでノイズフロアが下がる可能性がある。

2次 -130 0.00003162%

3次 -130 0.00003162%

4次 -139 0.00001122%

5次 -125 0.00005623%

6次 -141 0.00000891% ○

7次 -142 0.00000794%

総歪率 0.00014756%

-117dB

ノイズフロア -145dB

(-60dB入力時/SR48KHz)

※FFT結果を8回平均しているのでノイズフロアが下がる可能性がある。

2次 -134 0.01995262%

3次 -139 0.01122018%

4次 -131 0.02818383%

5次 -139 0.01122018%

6次 -137 0.01412538%

7次 -150 0.00316228% ○

総歪率 0.08786447%

-61.1dB

ノイズフロア -148dB

A特性でTHD+Nを計るESS

比較データはホワイトペーパーより悪い

今回調査した中では、最も期待が大きかった反面、データの矛盾点ばかりが気になったESSです。ESSのサイトにはコンペジタとの比較データ↓も掲載しております。・・・が、ここにも多くの矛盾点があります。

http://www.esstech.com/PDF/es9008%20dac%20comparison_SPDIF_96000_compA_compb.pdf

↑のPage6及びPage9を引用すると以下のようになります。このデータを見る限り、性能はホワイトペーパーのFFTデータより悪く、一致もしません。ホワイトペーパのFFTデータで大きな5次歪がありましたが、ここでは5次歪みが少なくなっている反面、2次歪や3次歪が大きくなっています。これは一般的なDACに近いスペクトルですが、歪率そのものはかなり大きく、これが実力ならAD1955、SM5865C(48KHz)、PCM1792(48KHz)に負けていることになりますが、何故、ホワイトペーパーと、このデータに2dBの差があるのか不思議です。今回は、より高性能なスペックを叩き出しているホワイトペーパーのデータのほうを採用して評価しています。

(0dB入力時/SRXXKHz)

2次 -122 0.00007943%

3次 -118 0.00012589%

4次 -138 0.00001259%

5次 -125 0.00005623%

6次 -129 0.00003548%

7次 -139 0.00001122%

総歪率 0.00032085= -109.8739517dB

(-60dB入力時/SRXXKHz)

2次 -137 0.01412538

3次 -150 0.00316228

4次 -145 0.00562341

5次 -143 0.00707946

6次 -150 0.00316228

7次 -155 0.00177828

総歪率 0.03493108% = -69.13575942dB

比較データに引き合いに出されているコンペジタは低性能

それと、ここでコンペジタとされているチップの性能が悪い点も気になります。コンペジタB(性能の良い方)の歪率性能は以下の通りですが、これは今回比較した中では最も歪率の多いAK4399クラスです。さらに性能の悪いコンペジタAは、ローエンドのDACということになります。

コンペジタB 0dB

2次 -120 0.00010000%

3次 -115 0.00017783%

4次 -137 0.00001413%

5次 -110 0.00031623%

6次 -125 0.00005623%

7次 -130 0.00003162%

総歪 0.00069604% = -103.1473411dB

THD+N測定にA-weighted!!

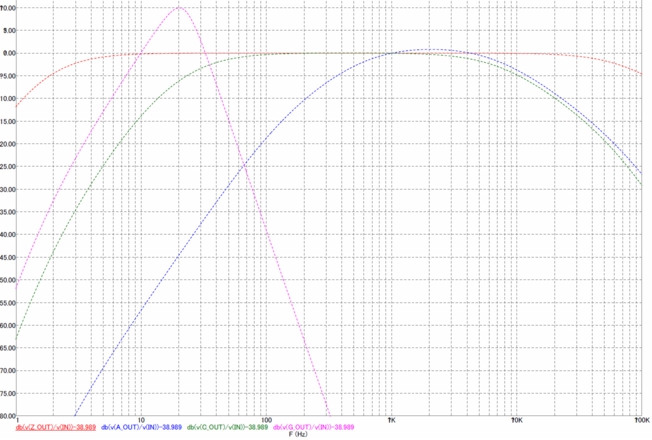

最大の疑問は、Page6及びPage9のTHD+NデータがAウェイトフィルタが通している点です。普通のTHD+N測定では、このようなことはせず、上限を20KHzや30KHzで切るだけです。ところがESSの測定法では、Aウェイトフィルタをかけているため、一般的なTHD+N測定より良い結果を示してしまいます。Aウェイトフィルタとは、下図(青)の周波数特性ですが、1KHzの高調波歪であれば、Aウェイトフィルタによって歪が増強され、逆に雑音は小さく計測され、何を計測しているのかわからなくなります。そして、THD+N測定では、N(雑音)の影響が大きいため、いい数値が示される傾向があります。さらにPage11の、”周波数-THD+N”データでは、Aウェイトフィルタが高域で減衰する特性あることから、高域ほどその傾向 (性能がよく計測される) が強くなり、よりいい数値が示されてしまい、周波数毎の公平な測定ができません。Page10(0dB)やPage11(1KHz)も、-114dB前後とPage9の値と同等の数値ですから、A特性のフィルタをかけていると推測され、他社との性能比較には使えないデータです。何故このような、おかしな測定方法を採用し、性能の悪いコンペジタと比較したのか、見当もつきません。

![]()

![]()

(弊社がOEMしている、騒音計測用マイクアンプのシミュレーションデータ)

(赤Z特性、青A特性、緑C特性、ピンクG特性=低周波騒音用)

データシート・比較データの矛盾

AウェイトをかけたTHD+Nデータより、20Hz-20KHzで帯域制限したTHD+Nデータがよくなることは普通は考えられないことです。ところが、このような矛盾がES9008では生じています。

◆ 比較データのTHD+N=-114.3dB(Aウェイト)

◆ データシートのTHD+N=118dB(20Hz-20KHz)

尚、ES9018のデータシートどおりなら4パラで0.0001%以下になるはずで、ES9018を採用したセットメーカーの実力値は、THD=0.0006%(4パラ)~THD=0.0002%(16パラ)です。B社の0.0002%は、ホワイトペーパのFFT結果0.000243%に近い数値なので、私の予想通りです。(※4パラを16パラにしても歪率は変わらないので0.0006%はバックエンドのアンプの影響が大きい) この性能は優れていますが、PCM1795の10倍、AD1955の5倍以上のコストに見合う内容かと言われると、微妙です。

DACクロックのジッタ???

イニシャルエラー・ワイドバンド(長周期)ジッタ

最近、水晶発振器のジッターが、音質にクリティカルな影響を与えると言われています。水晶発振器は精度(ppm)ごとにランク分けされていますが、これはジッタとは殆ど関係ありません。この精度はイニシャルエラーもしくはワイドバンドジッタ(長周期ジッタ)を表す性能であって、発振周波数が連続してズレ続ける可能性があるというものです。(例えば49.152MHzが、49.153MHzになってしまうとか)

インバンド(短周期)ジッタ

前述の通り、水晶発振器の精度とは、周波数が刻々と変化することで音質を悪化させるインバンド(短周期の)ジッタではないのです。デジタルオーディオ機器であれば、イニシャルエラー、ワイドバンドジッタが悪くても、可聴帯域(50msec以内)でジッタが小さく、かつ急激な周波数変化がなければ、音質、物理性能への影響は殆ど無視できます。このような周波数が短時間内に刻々と変化するインバンド(短周期の)ジッタは、水晶発振器の場合、とても小さく、マトモなメーカーの水晶発信器を搭載していれば、ジッタが問題になることは、まずないのです。

⊿Σ変調DACではインバンドジッタの影響も殆ど無視できる

何故かと言うと、最近のDACは皆、⊿Σ変調という高クロックで動くものばかりなので、49.152MHz=20.345nsなど高い周波数の水晶発振器を搭載しています。ここでインバンドジッタを0.1%とすると20.345psのサンプリングピッチの変動が発生します。ところがサンプリング時間はSR=48KHzの場合、20833nsと、とても大きいわけです。この20833nsに対するインバンドジッタ量が大きければ、歪率が悪化するなどの、悪影響が出ますが、20.345psのインバンドジッタはサンプリング周波数の100万分の1に過ぎず、最悪でも歪率を0.0001%悪化させる程度にすぎません。このようにクロックが高い⊿Σ変調のDACは、インバンドジッタへの感度が低く、水晶発振器を使うことで、十分な性能を達成できるようになっているのです。

どの程度のインバンドジッタが許容できるか

49.152MHzのクロックで考えた場合、24KHzで-120dB(歪率0.0001%)の性能を得たければ、インバンドジッタはサンプリング周波数の100万分の1にすべきで、これは49.152MHzであれば0.1%以下に抑えればよいことを表しており、一般的な水晶発振器で十分達成できる性能です。もし2.4KHzで-120dB、24KHzで-100dBの性能でよければインバンドジッタは1%まで許容できます。汎用の水晶発振器では、イニシャルエラーで100ppm(0.01%)以下の精度が普通であり、インバンドジッタは通常これよりもはるかに小さいからです。

インバンドジッタ1PPMを生かすことは不可能

逆に言えば49.152MHzのクロックでインバンドジッタ1PPMの実力を生かすには、24KHzで-180dBの歪率が不可欠です。このようなアナログ回路は実現不可能ですし、測定も困難です。インバンドジッタで1PPMを達成したところで、そのご利益を生かす方法は現在のところ皆無なのです。

SPDIFの場合

USBアシンクロナス転送では、水晶発振器の精度でデータが転送できるので有利で、SPDIFではPLLでクロックを再生するので不利、と言われています。本当でしょうか。SPDIF転送のマスターとなるCDプレーヤーや、サウンドカードはデータ送出に水晶発信器を使っていますから、SPDIFデータの同期信号(プリアンブル)の精度は高く、水晶発振精度です。さらに受け手となる、SPDIFレシーバーのPLLは通常、インバンドジッタを抑えるように設計されており、この点でも問題ありません。実際、USBアシンクロナス転送と、SPDIFで比較して歪率に差異はありません。

インバンドジッタは電源品質の影響を受ける

インバンドジッタは、水晶振動子よりも、水晶発振器の電源ノイズの影響を大きく受けます。一般に発振周波数は、電源電圧で変動しますから、電源がノイジーだと、高性能な水晶振動子の性能を生かすことは出来ないのです。このほかにも発振周波数は温度などの影響も受けますが、これはワイドバンドジッタになるので、音質には直接影響はないでしょう。

ワイドバンドジッタ、イニシャルエラーは放置してよいのか?

これらのエラーは歪ではなく、連続した音程誤差になりますが、最も安価なグレードの水晶発振器を使っても100ppm程度の精度は確保できます。100ppmの誤差とは、1KHzが、1.0001Hzに聞こえる誤差にすぎません。なので、ワイドバンドジッタ、イニシャルエラーは放置してよいのです。それとも、これほどの微小な音程誤差、皆さんは聞き分ける自身がありますか?

⊿ΣDACを知る(マルチビットDAC)

今回、比較したAD,ESS,TI,旭化成,セイコーNPCは皆、1BIT-DAC(⊿Σ変調型DAC)と呼ばれる種類です。これ以外のメーカー、シーラスロジックやウォルフソンなども皆、1BIT-DAC(⊿Σ変調型DAC)です。このタイプのDACは1980年代後半に現れましたが、それまでのオーディオ帯域のDACの主流は、マルチビットDACと呼ばれるものでした。

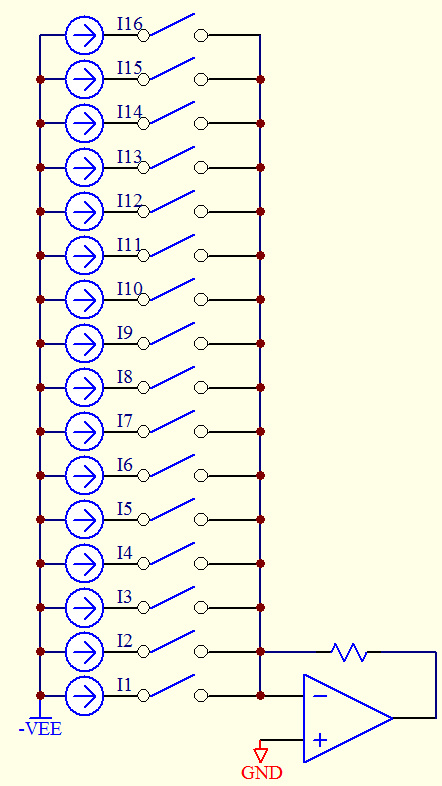

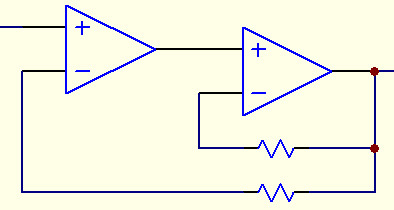

電流出力型マルチビットDAC

オーディオで使える16BitマルチビットDACの構造は下図の通りで、16Bitに対応する16個の電流源、これをON/OFFさせる16個半導体スイッチで構成されます。

![]()

![]()

I16をMSB(最大電流)とした場合、各ビットの電流は以下の通りになります。

I1=1

12=1/2

I3=1/4

I4=1/8

I5=1/16

I6=1/32

I7=1/64

I8=1/128

I9=1/256

I10=1/512

I11=1/1024

I12=1/2048

I13=1/4096

I14=1/8192

I15=1/16384

I16=1/32768

I16はI1の0.00305%の電流ですから、I1に許された誤差はその半分の0.00153%、I2でも0.00305%と、現実不可能に近いとてもシビアな精度が要求されます。現実には、これほどの精度を実現することは難しく、電流のバラツキによって、下図のように、青線の理想的な直線性は崩れ、赤線のように複雑な非線形動作に陥ってしまいます。この非線形特性は、アンプのように単純なものではなく、点線で囲まれた部位のように小さい領域で突然、カーブが急変したりあるいは、本来増分するはずが、減少になってしまうなど、大きな音質劣化をもたらす要因を含んでいました。

![]()

![]()

レーザートリミング

マルチビット型DACで16Bit精度を出すには、外付けの微調整ボリューム数個を使い、精度を追い込んでいましたが、それでも12~13Bitがやっとで、経年変化や温度変化で、安定した性能を継続させることは困難でした。何より生産性が最悪で、校正にかかる時間コストが製品価格に上乗せされてしまうのです。当然DACのコストも高くつきました。そこでMSBなど上位ビットの調整にレーザトリミング技術(半導体ウェハの調整用抵抗をレーザで削って生産ラインで自動調整する方法)が導入され、無調整で13~14Bit程度の性能が出せるようになると、しばらくこの問題はクローズアップされなくなります。

急峻なフィルタの問題

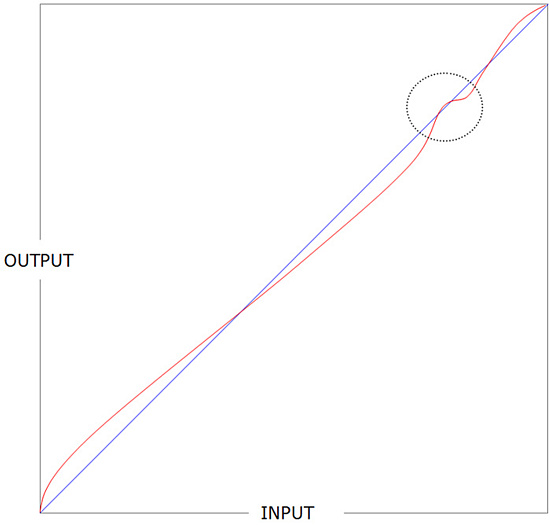

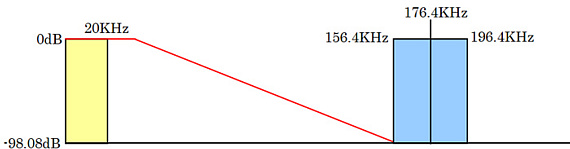

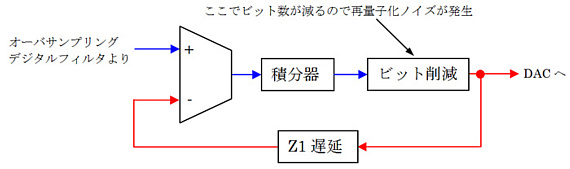

デジタルオーディオ草創期には、こうしたマルチビットの問題よりも、サンプリング周波数が低い点が最大な懸案でした。サンプリング周波数44.1KHzで、20KHzのベースバンド(信号帯域)の音楽再生を実現した場合の周波数スペクトルは以下の通りです。

![]()

![]()

青の部分はスプリアスといって、サンプリング周波数(44.1KHz)を中心に、ベースバンド(20KHz)が上下に鏡像反転して現れるノイズ成分です。このノイズ成分を除去するには、赤線のフィルタが必要ですが、16Bitの性能を得るには20KHzでは信号を0dBで通過させつつも、24.1KHzで-98.08dB減衰できる、とても急峻なローパスフィルタが必要です。ところが、このような急峻なローパスフィルタは、高域ほど位相が遅れ、中低域と高域で再生時間に微妙な差が生じる、致命的な音質障害をもたらします。

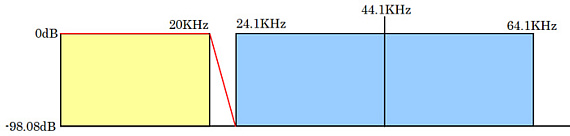

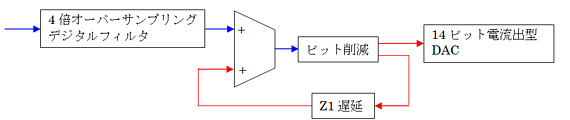

⊿ΣDACを知る(ハイサンプリング化)

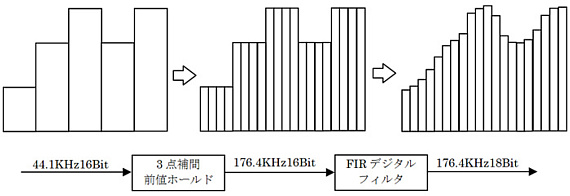

オーバーサンプリングデジタルフィルタ

このような音質への悪影響の大きい、急峻なフィルタを回避するため、オーバーサンプリングDACが現れます。ここでは4倍オーバサンプリングで、その仕組みを解説します。以下がその様子で、まず44.1KHzのデータを4倍に細かくします。細かくする方法を補完と呼び、下図では前置ホールドという方法を使っています。補完には、このほかゼロ挿入法(補完点を0で埋める)、直線補完法(補完点を直線フィルタで結ぶ)など色々な手法があり、波形は大幅に異なりますが、後段のデジタルフィルタを通すと、これらの違いは殆ど吸収されて無くなります。補完されたデータのサンプリング周波数は4倍になっていますが、データの形状は元のデータと変わりません。そこで、デジタルフィルタを通し、データの形状を滑らかにします。デジタルフィルタもまた急峻な周波数特性を持っており、24.1KHz以上のスプリアスを完全に除去しますが、デジタル処理では、FIR型と呼ばれる直線位相フィルタが導入できるので、アナログフィルタのような、位相誤差が発生しません。

![]()

![]()

なお上図では出力が18Bitに増えています。実際にはデジタルフィルタ通過後のデータ長さは16Bit(データ)×16Bit(係数)=32Bit程度あることは普通です。これを16Bitに切り捨てると誤差によってS/Nが悪化するため、18Bitと切り捨てるビット数を削減しています。当然DACに対する分解能はますますシビアになります。4倍オーバーサンプリングの周波数スペクトルは以下の通りで、スプリアスは176.4KHz±20KHzに分布するため、赤線のフィルタのカーブ156.4KHzで98.08dB減衰できればよいことから、緩やかで、位相特性の優れたフィルタを使用できます。

![]()

![]()

ハイサンプリング・ハイビットの終焉

オーバーサンプリングデジタルフィルタによる、ハイサンプリング化は、演算結果を切り捨てなければならないため、S/Nを悪化させてしまいます。このS/Nの悪化は2倍オーバーサンプリングでは1.76dB、4倍オーバーサンプリングでは0.97dBとオーバーサンプリングレートを上げるほど小さくなっていきます。さらに演算結果の切捨てを抑えると、よりS/N劣化が避けられます。4倍オーバーサンプリングに18Bit化を組み合わせるとS/N劣化は0.07dBと殆ど無視できるレベルになります。このような理由から、2倍から始まったオーバサンプリングレートは、4倍、8倍、16倍(※)まで増えていきます。オーバーサンプリングレートが増えるにつれ、ビット数も18→20→22と増えていきますが、マルチビットDACである以上このような精度は出るはずもなく、実力値は13~14Bitとカタログ上の言葉遊びばかりが目立つ苦しい戦いでした。そして、これ以上のハイビット・ハイサンプリング化は音質や性能に何も利益をもたらさないため、1BitDACの登場とともに、ハイビットハイサンプル競争は終焉してしまいます。

(※NECがDACのサイクルを半サイクルづつづらして擬似16倍なるものをリリースさせますが純粋なオーバサンプリングとはちょっと違います)

⊿ΣDACを知る(積分型DAC~1次⊿Σ変調)

積分型DAC

マルチビットDACである以上、複数の電流源のバラツキによる直線性の悪化は、解消が難しく、その打開策として着目されたのが、積分型DACです。この積分型DACは、⊿Σ変調DACの源流になるものなので、熟知しておく必要があります。積分型にも色々な種類がありますが、最もシンプルな構造の積分型DACを下図に示します。

![]()

![]()

電流源は1個しかなく、信号の大きさでスイッチのON時間が決まります。ON時間に応じてアンプの出力にはパルス幅変調のかかった電圧が発生しますから、これをローパスフィルタで平均化すれば、DACとして動作します。この方式の最大の長所は、電流源が1個しかないので、マルチビット型で生じる、精度の問題から解消され、優れた直線性を実現できる点にあります。下図の黒は上のアンプの出力に発生するパルス幅変調の波形、赤はローパスフィルタ経由した波形です。

![]()

![]()

しかしこの方式は、スイッチのON/OFFサイクルが分解能に比例して長くなるので、16Bit精度を出すには数十~数百Hz程度の遅いサンプリング周波数までしか適用できませんでした。仮に16Bit44.1KHzをこの方式で実現するには、ON時間をサンプリングレートに対し、1~1/65535まで可変させる必要があり、2.89GHzの速度でスイッチを制御しなければなりません。このような速度でON/OFFできるアナログスイッチはありませんし、制御用のワイヤドロジックも2.89GHz以上の速度で動かさねばらならず、1980年代当時は実現困難でしたし、今日でもかなり困難でしょう。そこで⊿Σ変調DACが現れます。

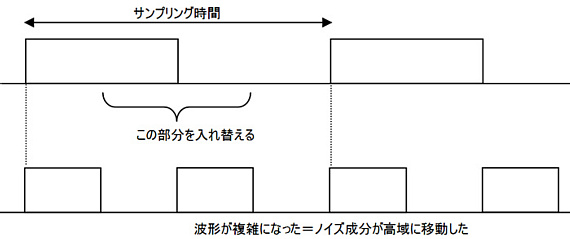

積分型のキャリア周波数を引き上げるには

積分型DACではサンプリング周波数単位で、ON/OFFが繰返されます。例えば100Hz(10msec)のサンプリング周波数で1/2電圧が必要な場合、5msec毎にON/OFFを繰返すことになります。当然10msecのキャリア成分を除去するためには、遮断周波数10Hzくらいのフィルタで平均化する必要があります。しかし同じサンプリング周波数であっても、下図のように一部の時間軸を入れ替えてやれば、2.5msec単位でON/OFFしているのと同じことになり、この場合のキャリアは5msecと半分になるので、ローパスフィルタを軽く出来ます。さらに時間軸を入れ替えを細かくすれば、よりキャリアの周波数を引き上げることが可能です。

![]()

![]()

このように時間軸に平坦なパルス幅変調を、時間軸に分散してやることができれば、ノイズ成分を高い周波数にシフトすることが可能です。しかし上の例では16Bitデジタルデータが1や65534の場合に、キャリア周波数が100Hzになってしまいますし、偶数のバイナリデータ以外では100Hzのキャリアは小さくなるだけで全くなくなるわけではありません。そこで、方式は上とは全く異なりますが、サンプリングの時間境界の垣根を取り払い、もっと積極的に時間軸の分散を達成し、ノイズ周波数の高域シフトを達成したものが、⊿Σ変調型DACに他なりません。

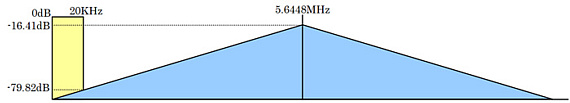

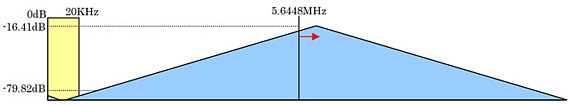

オーバサンプリングと低ビット化

⊿Σ変調をかける前に、このタイプのDACは、オーバサンプリング化と低ビット化である程度のダイナミックレンジを確保します。前述の1Bitの積分型DACでも2.89GHzにすれば、16Bitの精度が出るように、オーバーサンプリングレートを2倍にすると3dBのS/N改善効果があります。しかし2.89GHzはとても無理ですから現実的な周波数として64倍程度のオーバーサンプリングレート(2.8224MHz)が選ばれます。今日では、これ以上の高い周波数のデジタル回路も設計できますが、電流出力部がアナログスイッチである以上、スイッチング動作の時間精度が保てないので、これ以上の高サンプリング化はあまり進んでいません。またDAC自体は1Bitにこだわる必要はなく、安定して精度が維持できる程度の分解能として1~3Bit程度が選ばれることが多いようです。ここでDAC分解能を3Bit、オーバーサンプリングレートを64倍(S/N改善効果18dB)とすると、最終的なS/N比は

((3Bit×6.02)+1.76dB+(3dB×6(※)))=37.82dB

(※6は2の6乗=64倍オーバーサンプリングの意味)

と計算されます。S/Nから分解能を逆算するには、

分解能=((S/N-1.76)/6.02)

とすればよく、この37.82dBは約6Bitの精度になります。オーディオ用では使い物にならないスペックですが、単純な1BitDAC 7.79dBに比べれば、大幅に性能が改善しています。この時の周波数スペクトルは以下の通りで、5.6448MHzを中心として、37.82dBのノイズが全帯域に広がっています。

![]()

![]()

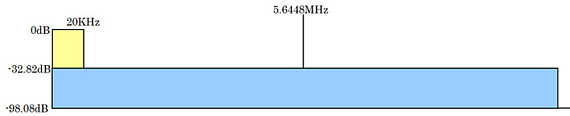

⊿Σ変調をかける

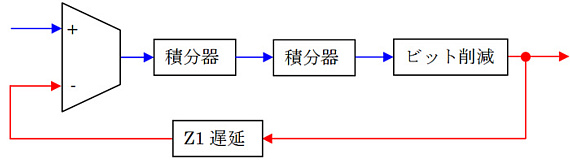

37.82dBのノイズフロアを変形させて、一気にオーディオユースで実用になるS/Nを達成するのは、⊿Σ変調器の役割です。⊿Σ変調は以下の構造です。

![]()

![]()

青の部分はマルチビット、赤の部分はロービット(1~3Bit)のシグナルパスです。先頭の台形の部分は、コンパレータ(比較器)で、入力信号は、出力信号と比較されます。この時出力信号は入力信号と同等にスケーリングされます。例えば入力が16Bitなら、3Bitの出力は13Bit左シフト回路を通じて16Bitに拡張されます。当然下位13Bit分はゼロが挿入されているだけなので、分解能は3Bitのままです。このコンパレータによって、入力が出力よりも大きければ、積分器はチャージ(増大)され、入力が出力よりも小さければ、積分器はディスチャージ(減少)されます。すなわちコンパレータの出力は、入力信号の変化分を検出する微分器の働きをしています。さらにコンパレータには出力のノイズ成分も負帰還していることから、出力部のビット削減部分で発生する再量子化ノイズをキャンセルするように働きます。(実際にはキャンセルではなく時間軸で分散させ、ノイズ成分を高域にシフトする)コンパレータは微分動作となるため変化信号のみが出力されますが、帰還ループ内の、積分器により、微分動作が相殺されますから、ちゃんと音楽信号が復元されます。ちなみに上の構造は、オペアンプの構造にそっくりです。つまり赤線のシグナルパスは歪の多い部分、入力はコンパレータ(差動)動作、そして1次積分器など、この構造はシンプルなラグリードあるいは1次ミラー積分型のオペアンプをデジタル回路に置換したものと、殆ど等価です。ちなみに⊿Σ変調器の、⊿とは微分、Σとは積分という意味ですから、そのまんまですね。この時の周波数スペクトルは以下のようになっています。

![]()

![]()

再量子化ノイズはコンパレータで時間軸方向で分散され、ハイ上がりの周波数特性になります。言い換えると微分器(コンパレータ)で再量子化ノイズがハイ上がりになるのです。この回路は1次微分ですから、サンプリング周波数5.6448MHzを中心に-6dBの勾配でノイズ成分が三角形に変化しています。ノイズ総量(青の面積)は変わらないので、5.6448MHzのノイズは2倍とかえって増大しています。一方、低い周波数ほど-6dBの勾配でノイズが減少するので、サンプリング周波数の1/256の周波数である22.05KHzのノイズレベルは42dB改善され-79.82dBに、1KHzでは-103.82dBに達します。高域のS/Nが若干不足しているようですが、聴感補正フィルタを介して考えれば、なんとか実用になるS/N比です。

⊿ΣDACを知る(⊿Σ変調DACをアレンジする)

前述の事例、3Bit64倍オーバーサンプリングに1次の⊿Σ変調をかけたDACのS/N比は、1KHzでは-103.82dBに達しますが、22.05KHzでは79.82dB(13Bit精度)にすぎず、実用になるとはいえ製品としてはインパクトに欠けます。そこで実際には⊿Σ変調DACをアレンジして様々な高S/N化を各社が目指しました。

2次⊿Σ変調

オペアンプでも2ポール位相補償(オペアンプのOP07やNE5534など)があるように、⊿Σ変調でも2次の積分器を使えば、より勾配が急峻になり、20KHzのノイズフロアを低く抑えることが可能です。以下は2次⊿Σ変調器の構造です。20KHzのノイズフロアは軽減する反面、キャリア周波数(64fsの場合5.6448MHz)の信号レベルは増大するので、高周波ノイズ対策が重要になってきます。

![]()

![]()

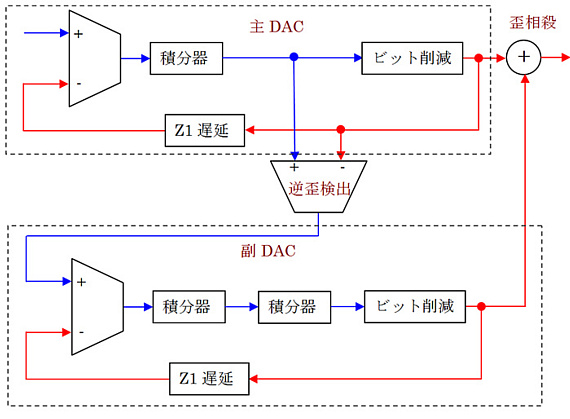

3次以上の⊿Σ変調

⊿Σ変調はNFB同様、帰還回路なので、3次以上の⊿Σ変調では、発振してしまいますが、各社色々な方法で発振を回避するアイディアを出しています。今日のDACは殆どが3次以上の⊿Σ変調で、あまりサンプリング周波数を上げることなく、高S/Nを達成することができます。これによって消費電力やEMIにおいて有利なシステム設計が可能になるのです。以下は一番最初に出てきた、MASHというタイプの3次⊿Σ変調器のブロック図で、1次⊿Σ変調の主DACの出力部の歪成分を、逆歪検出を書かれた比較器で検出し、これを2次⊿Σ変調の副DACでビット数削減した上で、主DACの出力に加算するものです。逆歪成分(再量子化ノイズ)を加算するので、歪が相殺される仕組みです。このようなフィードフォワード方式の歪キャンセル方法は、アナログ回路ではゲインがミスマッチするため、逆歪検出部分がうまくいかず、NFBに比べ、きわめてわずかな効果しか得ることができませんが、デジタル回路上では完全にゲインがマッチするため、このようなマジックが実用的になります。

(※MASH=NTTと松下電器で開発された)

![]()

![]()

ゼロシフト

⊿Σ変調後の三角形の再量子化ノイズは、5.6448MHzだけではなく、その倍数の周波数で折り返されますが、積分器の定数を操作することで、このスプリアスのピーク(中心)をずらすことが可能で、これをゼロシフトと呼びます。私の記憶では最初にNPC(現在のセイコーNPC)が最初に商品化したと思います。このようにすると虚の周波数に存在していたスプリアスが、下図のように可聴帯域に現れますが、このシフト量をうまく調整すると、ノイズフロアのピークを抑えることが出来るのです。下図は前述の1次⊿Σ変調にゼロシフトを組み合わせた様子ですが、ゼロシフトの絶妙な調整により、本来の1次ノイズシェピングのノイズフロア(-79.82dB)よりもノイズフロアのピークを下げることに成功しています。

![]()

![]()

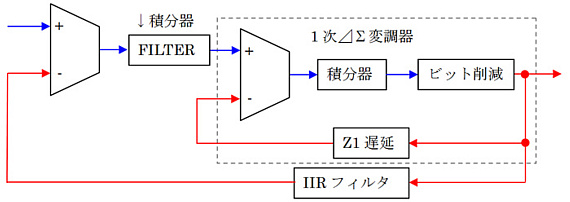

⊿Σ変調の多重帰還、そして超高fs化

ESSのDACに採用している方法です。構造は下記の通りで、1次の⊿Σ変調器で構築されているブロックの上に、さらに⊿Σ変調器をカスケード接続することで、大きな帰還量を得ようとする考えでハイパーストリーム・モジュレータと呼ばれています。(※私はこれは2次⊿Σ変調の一種、もしくは1.5次⊿Σ変調のように考えています)

![]()

![]()

これは下図のようなオペアンプでも可能な方法で、多重帰還という手法で、弊社のプリメインアンプUIA5000、UIA5500のパワーアンプに採用されている方式です。外側の帰還ループは大きな遅延時間があるので、如何にして発振を抑えるかが設計のコツです。

![]()

![]()

実際のES9008では、コア部分は1次⊿Σ変調と次数が少ないため、1024倍オーバーサンプリング(45.1584MHz)という飛びぬけたオーバーサンプリングレートと、他社よりも多めの4BitDACでS/Nを稼いでいる感があります。実際に計算してみます。まず、このDACの⊿Σ変調をかける前の裸特性は以下の通りです。

”((4Bit×6.02)+1.76dB+(3dB×10(※)))=55.84dB”

(※10は2の10乗=1024倍オーバーサンプリングの意味)

ここで1次の⊿Σ変調をかけるだけで24KHzでは60dBのS/N改善効果がありますから、ハイパーストリーム・モジュレーターなしでも、理論上のS/Nは115.84dBになります。実際の性能から考えると、ハイパーストリームモジュレータ(多重帰還)による性能向上は、殆どわずかで、1024倍オーバーサンプリングと4BitPWM-DACによる、力技のほうがはるかに大きいと思います。よくよく考えれば、1980年代の⊿Σ変調草創期には1024倍なんていうオーバーサンプリングは実現困難でしたが、今日は十分実用可能です。45.1584MHzで動く電流スイッチは、時間軸の精度が出ずにボトルネックになる気もしますが、現在はこうした力技が使える時代ですから、このような低次⊿Σ変調のハイサンプリングは、一つのジャンルになるのではないかと思います。(にしても何故ESSはこの点をもっと宣伝しないのかな)

⊿Σ変調は最初からあった

⊿Σ変調の本質は、1Bitではありません。⊿Σ変調の目的をまとめると次の通りになります。

① 入力のデジタル信号のビット数よりも、低ビットDACを、オーバーサンプリングで動かす。

② 低ビットDACで生じた、再量子化ノイズを時間軸で分散、必要(可聴)帯域より高域にシフト。

③ 前記、再量子化ノイズはDACのバックエンドのローパスフィルタで除去する。

④ これらにより必要(可聴)帯域では、低ビットDACの分解能を超えるダイナミックレンジを得る。

実はこのコンセプトのDAC、CDプレーヤーは、CD商品化当初からあったのです。フィリップス/マランツのLHH2000です。このDACは4倍オーバーサンプリング、ノイズシェーパに14BitのマルチビットDACを組み合わせ、16Bitに迫る性能を達成していました。そして当時の他社の16BitDACより優れた性能を達成したと思われます。既に4倍オーバーサンプリング化を達成しているので、バックエンドのローパスフィルタも軽く、優れた位相特性も音質面で有利です。

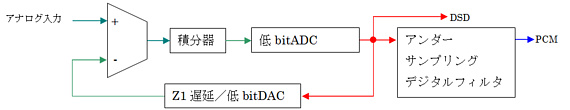

ノイズシェーパー

構造は以下の通りです。入力信号は4倍オーバーサンプリングデジタルフィルタで176.4KHzにアップサンプリングされ、これを14Bitに減らして、電流出力型のDACを駆動します。間引かれた2Bitは捨てずに、加算器に戻されます。捨てらるはずの2Bitがこの帰還ループ内を巡回することで、そのまま生き続け、誤差が下位2Bitを超えると、LSBビットを+1するのです。この帰還ループをノイズシェーパと呼びますが、基本的な考え方は⊿Σ変調と同じです。そして、このLSBの+1相当は、4倍オーバーサンプリングで高域にシフトされ、平均化することで可聴帯域のダイナミックレンジを押し上げます。

![]()

![]()

LHH2000はノイズシェーパで7dB、4倍オーバーサンプリングで6dBのS/Nが改善されますから、DACのS/Nはデータシートから85dBとありますから(ほぼ14Bit精度)、85+7+6=98dBのダイナミックレンジを達成していたことになります。これは真の16Bit精度です。当時他社のDACは皆16Bit品でしたから、DACの有効精度はせいぜい14Bit程度で、カタログスペックはどうあれ、ダイナミックレンジの実力は85dBそこそこだったと思います。その上、位相特性は悲惨でしたから、LHH2000の音質は圧倒的だったでしょう。しかし、この技術は当時殆ど理解されず14BitCDプレーヤと、馬鹿にされたいた感があります。

⊿ΣA/D~DSDの問題点

⊿ΣA/Dコンバータ

下図のように、入力をアナログ信号、出力をデジタル信号とすれば、⊿Σ変調器は、そのままADC(A/Dコンバータ)にもなります。下図の緑の部分はアナログ、赤は低ビットのデジタル信号、青は高ビットのデジタル信号(PCM)です。DACの場合、⊿Σ変調器は単なる計算機なので、全回路デジタル回路で構成できますが、ADCでは、大半がアナログ回路です。といっても、入力の比較器と積分器ははオペアンプ1個あれば実現でき、1BitADCであればコンパレータで実現できますから、それほど大掛かりな回路にはなりません。積分器をもう一つ増やせば2次⊿Σ変調のADCも簡単に実現でき、ディスクリートでも実現可能です。

![]()

![]()

アンダーサンプリングデジタルフィルタは、30~100KHzくらいにカットオフ周波数のある、ローパスフィルタです。低ビットADCのデジタル出力信号を、ここに入力するとちょうどDACバックエンドのスムージングフィルタのように波形を滑らかにします。波形が滑らかになるとともに、デジタル演算で、ビット数が16~24Bitに増大するので、高サンプリング高ビットになります。ここで、間引きによって48KHz、96KHz、192KHzにサンプリング周波数を軽減すればPCM信号が完成します。(アンダーサンプリング)間引きの前段の、デジタルフィルタによって時間軸に分散していた振幅情報が、マルチビット信号の中に復元されるため、間引きによる、音質劣化は殆ど無視できます。

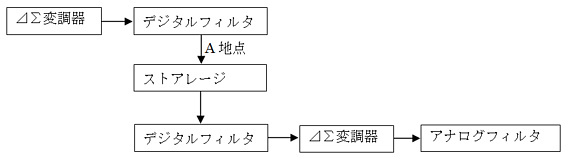

DSD

上図のADCを1Bitとした場合の、アンダーサンプリングデジタルフィルタをかける前の信号が、最近話題のDSD信号です。従来のPCM録音では下図のように。2回の⊿Σ変調、2回のデジタルフィルタを通過することになり、幾らデジタルといっても信号劣化が気になります。(実際にはA地点で、マルチトラックレコーダーへのストアレージ、ミクシング、音質調整などの処理が入ります)

![]()

![]()

よく考えれば、A/D側の⊿Σ変調器の出力をそのまま記録すれば、再生側はローパスフィルタだけを通過させるだけでよく、下図のように極めてシンプルな信号経路が実現できます。

![]()

![]()

これぞ、オーディオの夢、大変理想的な方式ですが、DSDを使う場合、次の大きな制約があります。それは”ミクシングができない”という点です。通常、音楽コンテンツの製作は、マルチトラック(マルチチャンネル)でレコーディングし、音質調整を行った上で、ミクシングによってステレオ2チャンネルのコンテンツを仕上げていきます。これらミクシングや音質調整は、デジタル演算可能なPCM(マルチビット)でないと実現できません。DSDはデジタル演算ができないため、記録以外のあらゆる演算は不可能なのです。このため、DSDの用途は生録・一発取りに限られてしまうという大きな制約があります。

DSDは何故デジタル演算(加工、編集)できないのか

PCM信号の演算は、電卓(デジタル計算器)やパソコン内の演算と全く同じ原理です。16BitPCMとは、十進数であれば0~65535までの数値を現しており、加算、減算、乗算、除算、三角関数計算などの各種演算ができるのです。数値に小数点をつければ小数点演算もできるし、メモリで遅延させれば、時間軸・周波数軸の演算も可能です。ところがDSD信号は振幅軸のデータを時間軸に分散したデータであり、ビット数は1すなわち0か1以外の存在が許されませんから、DSD信号同士の演算は不可能です。以前セイコーNPCからDSD信号の演算ICがリリースされ、そんなことはできるはずがないと、半信半疑でデータシートを見たのですが、予想通り、一度PCMに変換して演算をし、再びDSDに変換しており、これでは全くDSDの意味がない、PCMのほうがいいではないかと思った次第。

SACD問題は、そのままDSD問題になる

SACDもDSD信号です。このため生録できない多くのコンテンツがCDのマスタとなるPCMデータから変換されただけだったので、真のSACDコンテンツ(生録一発取り)がどれだけあったのが、微妙です。以前MJでは、SACDコンテンツの殆どがDAWによってPCM録音からの変換で作られているという記事があり、失望した記憶があります。PAを通さない、生録一発取りのコンテンツは、とても販売できるクオリティではないのです。だからと言って、苦し紛れにPCMのコンテンツをDSDに変換しても、全く意味がありません。![]() 詳しくはこちらで解説します(デジタルオーディオデータフォーマットについて)

詳しくはこちらで解説します(デジタルオーディオデータフォーマットについて)

32Bitはネタでしかない

高調波歪率から見た分解能

前述したとおり、実際の有効ビット性能は以下の式で求められます。

分解能(Bit数)=((S/N又はTHD-1.76)/6.02)

↑のほうで比較したDACで、48KHz0dBのTHD(高調波歪)から有効ビット性能を算出、スペック順に並べるとすると以下のようになります。(ES9008のみ48KHzのデータがないので96KHzの値を適用)

SM5865C -117dB 19.14Bit

AD1955 -114dB 18.64Bit

PCM1792 -113dB 18.48Bit

ES9008 -112dB 18.31Bit (ホワイトペーパ参照)

ES9008 -109.9dB 17.96Bit (コンペジタ比較データ参照)

PCM1795 -106dB 17.32Bit

AK4399 -103dB 16.82Bit

S/Nから見た分解能

またカタログスペックのS/N比(ダイナミックレンジ)を有効ビットに換算すると以下の通り19~21Bit精度となります。

PCM1792/4.5V 129dB 21.136Bit

ESS9008/3.16V 128dB 20.970Bit

PCM1792 127dB 20.804Bit

PCM1795 126dB 20.638Bit

AD1955/2Para 123dB 20.140Bit

AK4399 123dB 20.140Bit

AD1955 120dB 19.641Bit

SM5865C 120dB 19.641Bit

有効分解能

THD(高調波歪)とS/Nのうちワーストケースを選び順番に並べると以下のようになります。(THD/SNR)

(パラメタが複数ある場合、DACの有効分解能は、その中で最も悪いものを適用する)

SM5865C 19.14Bit/19.641Bit

AD1955/2Para 18.64Bit/20.140Bit

AD1955 18.64Bit/19.641Bit

PCM1792/4.5V 18.48Bit/21.136Bit

PCM1792 18.48Bit/20.804Bit

ES9008/3.16V 18.31Bit/20.970Bit (ホワイトペーパ参照)

ES9008/3.16V 17.96Bit/20.970Bit (コンペジタ比較データ参照)

PCM1795 17.32Bit/20.638Bit

AK4399 16.82Bit/20.140Bit

現在のハイエンドDACの実力は16~19Bit

全デバイスでS/N比よりもTHD(高調波歪)が悪く、有効分解能を高める上での障害はTHD(高調波歪)であることがわかります。これによって、多くのハイエンドDACチップの分解能は18-19Bit、PCM1795やAK4399になると16-17Bitの精度しかないことが分かります。この事例では、古いSM5865やAD1955が上位にランクされ、唯一32Bitに対応しているPCM1795やAK4399が最下位にランクしています。32BitDACといった、カタログ上のキーワードは全く効果がなく、実際の性能はこうした理論値に遠く及びません。小数点1桁でDACを命名すれば、以下のようになるのです。

SM5865C 19.1Bit-DAC

AD1955 18.7Bit-DAC

PCM1792 18.5Bit-DAC

ES9008 18~18.3Bit-DAC

PCM1795 17.3Bit-DAC

AK4399 16.8Bit-DAC

24Bitや32Bitに必要な性能

ほかのコラムとも重複しますが、24BitDAC、32BitDACに最低限必要なTHD(高調波歪)、S/N比のスペックは以下の通りです。

24Bit 146.24dB

32Bit 194.40dB

これは16.8Bit精度のAK4399を、32Bit分解能にするには、雑音と歪率を42963分の1にしなければならないことを意味しています。

( 計算式 10^((((32Bit-16.8Bit)*6.02)+1.76)/20) = 10^(92.662dB/20)=42963 )

このような性能は、100年後でも不可能と考えられますが、仮に実現しても無意味です。これほどのダイナミックレンジを、暗騒音30dBの部屋で実現するには24Bitで176.24dB、32Bitで214.4dBの音量が必要で、耳や家具(ガラス製品である窓や電灯、食器など)を破壊してしまう音量だからです。

つまり32Bitはネタと思えばよいのです。

産業用高速・高分解能のDACは凄い

超高速DAC

ハイレゾの192KHzって早いのでしょうか。実はDAC市場全体からすると、ちょうど中間的なスピードです。大型の誘導器(モータ)を動かすPWM-DACは応答速度が数百ミリセコンド=数ヘルツですし、逆に高速DACはGHzの世界に達しています。そう考えれば192KHzはごく普通のスピードなんですが、オーディオで、これ以上のサンプリング周波数にしても全く無意味で、これで十分なのです。

⊿Σで高速化すると色々な弊害が出る

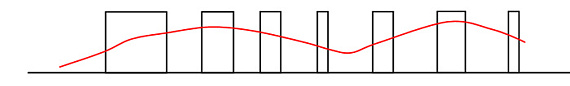

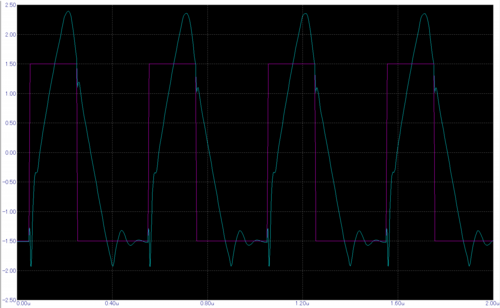

オーディオ用⊿Σ方式DACは、サンプリング周波数192KHzとか384KHzが最高速度ですが、DACチップのファイナルステージでは、その数十~数百倍の周波数のキャリア(PWM)をハンドリングしています。このためDACの出力電流は数MHz、ES9018などでは数十MHzの高速パルス電流が流れています。そして、このパルスの形状精度を維持しなければ、性能が悪化します。ここで最も大きな性能劣化を招くのが以前TIM歪と呼ばれていた歪で、PWMスピードが速いほど大きくなりやすい厄介な歪です。TIM歪は下図のように、パルスの形状が変わる歪です。

これは汎用オペアンプに2MHz3Vp-pのパルスを印加した様子で、ピンクが入力、ブルーが出力です。形状が大きく崩れており、上下非対称、立上り-立下りでも非対称に崩れています。⊿ΣDACはパルスの面積を積算して、目標の電圧を発生するので、パルス形状の崩壊は歪に直結するのです。TIM歪を軽減するには以下の2つの方法が考えられます。

① 高速オペアンプを使う → 歪率や雑音のよいものが少ない

② サンプリング速度もしくはオーバーサンリングレートを下げる

結局、オーディオ帯域以上の周波数帯域で⊿ΣDACを実現できたとしても、TIM歪の問題がより深刻になり、⊿Σを使うメリットは少なくなります。一見、分解能に優れている⊿ΣDACも、PWMのキャリアのノイズによって高域ではノイズフロアが持ち上がる点からも高サンプリングには向きません。仮に高サンプリング化すれば大幅にダイナミックレンジが損なわれ、⊿ΣDACの意味がなくなります。

高速DACは旧来の方式が使われている

そこで192KHzを越えるDACは未だR-2Rラダー型や電流ステアリング方式が主流です。プロセス技術の進歩で、こうした方式のDACであっても、その精度は以前に比べ大幅に向上しました。また半導体のスイッチング時間の短縮で、DACのスピードは驚異的に向上、1GHzを超える領域にまでDACがラインナップされています。こうした高周波分野のデジタル化はCDMAなどデジタル無線技術を支える根幹技術になっています。

AD5790 (20Bit2MHz 超低雑音・超高精度)

AD5790はオーソドックスなR-2Rラダー方式のDACでデジタルインターフェース上のサンプリングは2MHz弱、アナログ回路のセトリング時間(応答時間)は2.5usなので400KHzの信号を扱うことが出来ます。オフセット温度係数0.025ppm/℃、ゲイン温度係数0.015ppm/℃と直流性能抜群です。また出力ノイズが8nV/√Hz(フルスケール20Vp-p)と極めて低く、400KHzの帯域だとノイズ電圧は5uVです。これはフルスケール20Vp-p換算で123dBのS/N比であり、しかもAウェイトなしですから、オーディオ用DACよりも数段優れています。歪率の詳細は不明ですが、INL/DNLは大変優れており、直流モデルでのリニアリティは良好です。しかしR-2R型であることを考えれば、交流の直線性は電極間容量の変調などを受けやすく、歪率はせいぜい-90dB程度と推測されます。

LT1668(16Bit50MHz 高速)

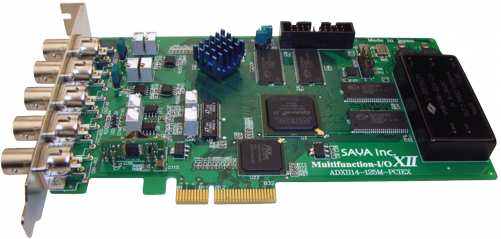

弊社の計測制御ボード、ADXⅡ14-125M-PCIEXのアナログ出力に採用された、16Bit50MHzDACです。

ハイレゾDACの260倍も高速で動く、このDACのダイナミックレンジは87dB、有効分解能は14bit程です。ダイナミックレンジはノイズフロアが同じであれば、サンプリング周波数(周波数帯域)の平方根にほぼ比例してS/N比が悪化します。つまりサンプリング周波数と、S/N比=ダイナミックレンジは反比例するのです。仮に同じノイズフロアの192KSPS(KHz/sampleの意味)のDACと、50MSPSのDACがあると、50MSPSのほうが16.1倍ノイズが多く、24dBダイナミックレンジが悪化します。オーディオDACでは120dB越えもざらですが、Aウェイトフィルタを通しており、これを外すとダイナミックンレジは10-20dBも悪化します。Aウェイトフィルタは人間の聴感特性をモデリングしており、当然オーディオ以外では通用しません。LT1668は産業用ですから、Aウェイトフィルタなしで87dBのダイナミックレンジを維持しており、高速領域まで綺麗な波形を出力することが可能なのです。構造は、電流ステアリング方式といって、電流源を16組並べるオーソドックスな方法です。このためリニアリティは⊿Σ型よりは劣るものの、レーザトリミングで優れた電流源精度を維持しており、5MHzの歪率は-78dBと上出来です。

AD9779 (16Bit 1GHz 超高速)

16BitクラスのDACであれば1GHz越えのDACチップは沢山あります。1GHzというと192KHzDACの5208.3倍の速度です。このAD9779は、サンプリング速度1GHz、ダイナミックレンジ87dB(800MSPS)という優れた動特性を有しながら、オフセット温度係数0.04ppm/℃、ゲイン温度係数100ppm/℃と直流性能も抜群です。ゲイン温度係数は若干悪いですが、ゲイン校正用補助DACを内蔵しており、デジタル補償が可能です。このDACはCDMAの直行変調を実現する目的で作られているため、2チャンネルのDACを一つのシリコンにまとめています。チップは高額で、消費電力も大きく、コンシューマー向けではありません。

光・同軸・それともUSB

DACの接続で音は違うのか

PCとDACを、デジタル接続する方法として、光・同軸・USBなどが挙げられますが、耳で聞いて極端な差異は感じられません。では実際の電気信号のレベルでは何か違いがあるのでしょうか。

DSU192UT(入力:光1/USB1)

UIA5000/UIA5500(入力:光2/同軸2/USB1)

DSU6000(入力:光 出力:光/光MLD)

スピード

一時期は光接続で、192KHzをサポートできず、同軸やUSBのほうが優れているという印象が広がりました。しかし今日では、光接続で192KHzをサポートすることは容易です。したがって、速度において3方式の差はないと言えます。

ジッタについて

PCI/PCI-Expressサウンドカードの光・同軸デジタル出力場合、ボード上のクロックでバッファメモリにデータを転送させるようになっています。これはUSBのアイソクロナス転送に相当し、低ジッタです。一方、オンボードのサウンドチップなどでは、専用クロックを有していないもなどもあり、この場合マザーボードの汎用のクロックなどが使われます。そしてこのクロックをEMI(輻射ノイズ)対策用のスペクトル拡散モードにしている場合、大きなジッタに見舞われ、歪率などが悪化します。

ノイズについて

PCにもよりますが、同軸やUSB接続では、10KHz以上のノイズフロアが10-20dB悪化するケースがあります。これは電気的にPCと接続されることで、ノイズ侵入の経路が出来てしまうことを意味しています。この点では、光接続は完全に絶縁されますから、優れています。

システム負荷の増大に対して

音楽を再生中、PhotoShop、Word、Exellを立ち上げてみてください。音が途切れる場合があります。これはシステム負荷の増大で、音楽信号の転送が間に合わなかったことを意味しています。システム負荷にはCPU負荷と、バスの負荷がありますが、音切れの大部分の原因は後者のバスの負荷の増大です。これはデータ転送路であるバスが混雑して、音楽信号を送りにくくなって、サウンドデバイスのバッファメモリが空になってしまう(アンダーランという)現象です。この点ではPCI/PCI-Expressが優れています。USBは瞬間最大速度こそ、かなり改善しましたが、バスマスタ転送が使えない(バスの占有権利がない)、割り込みが使えない(他の作業を中断させてバス転送をさせる)などパフォーマンスの面では劣ります。PCIとPCI-Expressはほぼ互角です。瞬間転送レートはPCI-Expressのほうが優れていますが、割り込みのレスポンスはPCIのほうが高速だからです。

SPDIF接続か、MLD接続か

SPDIF接続のほうが、システム負荷が増大します。これはSPDIF接続の場合、常にOSがセキュリティチェックをしているからです。Windowsでは、MediaCenterで録画した音声、Blurayの音声など、著作権保護の必要なコンテンツで、SPDIF出力を止める仕組みを導入しています。つまりこれらの音声はアナログでしか出力できないのです。しかしMLDは、DACに行くデジタル信号を、再エンコードしてSPDIFにするので、Windowsからはアナログ系にしか見えないのです。このため、セキュリティチェックの対象にならず、システム負荷が軽くなるのです。当然MediaCenterで録画した音声、Blurayの音声を、光デジタル信号で出力できるわけです。

まとめ

スピード

光・同軸・USBで差なし。

ジッタ(歪率)

光・同軸・USBで差なし。(※但しオンボードサウンドデバイスでスペクトル拡散クロックなどを使うとジッタ増大)

ノイズ

光が優れており、同軸・USBは劣る。(但し同軸、USBもアイソレータを導入すれば改善する)

システム負荷耐性

PCI/PCI-Express経由の光・同軸デジタルが優れ、USBが劣る。

SPDIF/MLD接続

MLDのほうがシステム負荷が低い。(MediaCenterで録画した音声、Blurayの音声はMLDでないと光デジタル出力できない場合がある)

反転型アクティブI/Vコンバーターの理由

DACの出力を反転型アクティブI/Vコンバーターで受ける理由

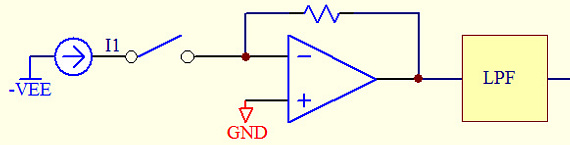

今日多くのDACは電流出力型の1BitDACなので、ハイとローの2つの電流状態が存在します。下図はその様子で、I1がハイ、I2がローです。下図のように、単純に抵抗で電圧に変換すれば、I1xR、-I2xRのプッシュプル電圧を生成することができます。これを一般にはパッシブI/V変換と呼びます。パッシブ素子の抵抗だけでI/V変換するので、無歪、無雑音のI/V変換(電流/電圧変換)ができそうてすが、どの半導体メーカーも、この方法を推奨していません。

推奨は反転型アクティブI/V変換

DACチップのデータシートでは、オペアンプ(デュスクリートかICかは問わない)を使った、反転型アクティブI/Vコンバーター(下図)で電圧に変換するよう推奨しています。何故パッシブI/V変換では駄目なのでしょうか。

パッシブ型I/Vで発生する歪

パッシブI/V変換が推奨されない理由は、大きな歪が発生するためです。電流出力型DACの出力は下図(一つの参考例で回路構成は様々)のように、半導体スイッチ(CMOSスイッチ)で電流をON/OFFしています。図のMOS-FETはスイッチとして使われ、I1を発生しているときには、Q2とQ3がオン、I2を発生しているときには、Q1とQ4がオンになります。そして半導体スイッチがオンの時には定電流回路に電流出力ノードの電圧(V)が印加されます。即ち上側の、定電流回路は、VCC-V、下側の定電流回路にはほぼVの電圧がかかるのです。パッシブI/V変換では、Vが変動するので、定電流回路にかかる電圧が常に変動します。そして定電流回路といっても、かかる電圧が変動すると出力電流もわずかに変動してしまうのです。この変動分が歪にほかなりません。すなわち、パッシブI/V変換では、

①電流出力ノードの電圧が信号電圧で変動する。

②↑によって定電流回路の印加電圧が変動する。

③↑によって出力電流が変調を受ける。

④↑によって歪が発生する。

これは、オペアンプのアーリー効果(信号電圧で電極間インピーダンスが変動する現象で、歪が増大する要因)そのものです。

アクティブ型I/Vではアーリー効果の影響をなくせる

アクティブI/V変換にすれば、電流出力ノードの電圧は、オペアンプの+入力電圧に等しくなります。そして下図のように、オペアンプの+入力電圧を定電圧回路(V)で一定にすれば、電流出力ノード(V)も、これと等しい一定の電圧となります。(オペアンプの+入力と-入力は常に等しくなるよう働く) ゆえにDACの定電流回路にかかる電圧も常に一定になり、歪を低減できるのです。

加えてDACの定電流回路にかかる電圧は、最も性能の良いポイントがあります。アクティブI/V変換では、オペアンプの+入力電圧を自由に設定できるため、電流出力ノードの電圧を最適化できる点も大きなメリットです。(たとえばAD1955の場合、最適な電圧は2.83V程度とされている)![]()

高速DACはパッシブI/Vを使う場合がある

当たり前ですが、弊社のオーディオ製品のDACには、全てアクティブI/V変換です。ところが、I/OボードのADXⅡ14-125M-PCIEXの45MHz16BitDACにはパッシブI/Vを採用しています。これは45MHzにもなると、オペアンプのスルーレートの問題のほうが、電流出力ノードの電圧変動の問題よりも大きくなるからに他なりません。このように高速DACでは、パッシブI/V変換を使うことがよくあります。![]()

何故、DACの出力は差動なのか

上図のI1とI2(シンク電流とソース電流)は一致しないことが大半です。意図的にずらしているチップ、I1もしくはI2だけで構成しているチップもあります。こうすると出力には直流電圧(同相電圧)が発生してしまいます。この直流電圧は差動出力として、差動アンプで合成すれば相殺することが可能ですね。下図は差動型DACのVCOMが相殺される様子です。それぞれのアクティブI/V変換の出力は、同相電圧VCOMが発生し、VCOMを中心に振幅しています。(図の赤線は0v電位を示す)これを差動アンプを通過することで、VCOMを相殺し、0Vを中心にした振幅に変換します。

このほか、DAC部分は無帰還なので、偶数次高調波歪や、雑音の軽減といった目的もあると思われます。

PCM1792の実測テスト

PCM1792高調波歪率はトップクラス

PCM1792のデータシートではFs48KHz 0.0004%、Fs96KHz 0.0008%、Fs192KHz 0.0015%と記載がある。この前記数値はTHD+Nで、Noiseに対してどのようなフィルタを掛けるかが分からない。また振幅が大きいのでS/Nはよくなり、歪率には悪影響があるとも考えられる。ちょうどCMI社の評価ボードが標準的な2Vrms規格でPCM1792を使用しているので、計ってみることにした。

- 48KHz 24Bit 1KHz 0.00028%(-3dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00018%(-3dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00026%(-2dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00028%(-1dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00045%(-0dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00046%(-3dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00046%(-2dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00046%(-1dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.00052%(-0dB)

THD+Nは

歪率はかなり低い。これならAD1955やES9018と互角である。THD+Nはどうなのか計測してみると、これまたデータシートとは違う結果となった。(fc=80KHz)

- 48KHz 24Bit 1KHz 0.0045%(-0dB)

- 48KHz 24Bit 1KHz 0.0036%(-1dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.0037%(-0dB)

- 192KHz 24Bit 1KHz 0.0036%(-1dB)

残留ノイズ

評価ボードなのでNoise性能が悪いのではないかと思い、残留ノイズとS/N比を計ると思ったとおりだった。

- A補正 32.5uVrms 96dB

- fc80KHz 32.5mVrms 96dB

- 補正無 309.7mVrms 76dB

総評(S/Nと歪率)

S/Nはデータシートを信じれば、まだまだ改善できそうなので、AD1955やESS9018と並び、トップクラスの性能であることは疑う余地はないだろう。ただPCM1792は今後ディスコンになっていくようで、今後はPCM1795(32Bit仕様)かPCM1796を使うしかない。違いはデジタルフィルタの遮断特性と、出力電流の軽減。出力電流(出力電圧)減少でS/Nが悪化しそうだが、これには何度も言うようにトリックがある。同じ音量なら、ボリューム絞り量が大きくなり、そこで、S/Nが決まってしまうから(ほぼ同じ)PCM1795/PCM1796にしたところで現実的なデメリットはないだろう。反面PCM1792の7.8mAp-p、AD1955の8.64mAp-pは、モノ構成にすると15mA以上の電流となり、後段のI/V変換オペアンプには大きな負担となるから、むしろ歪率の観点では有利になる。従って4mAp-pの電流は妥当ではないかと思う。(こうして見て行くと、16パラとか8パラなんぞ仮装にしか見えないです)消費電力を比較すると一目瞭然で、PCM1792-410mW、PCM1796-230mW、AD1955-210mW、PCM1795-205mWとPCM1792だけ飛びぬけてパワーを食う。同じ電源であれば、電源変動(つまりS/Nの面では)は消費電力が大きいほど不利になるので、PCM1795やPCM1796はS/N面で不利なことばかりではない。

デジタルフィルタの観点

PCM1795/PCM1796で大変気になるのが、デジタルフィルタの簡素化である。デジタルフィルタは0.75fsの振幅を並べると

- PCM1792-135dB

- AD1955-120dB

- ESS9018-120dB

- PCM1795/PCM1796-99dB

となりPCM1795/6は大幅に簡素化されている。通常帯域外のキャリアはレコーディングサイドでカットされるので、問題ないとは思うが、簡素化しすぎではないかと思う。ただ、あえてシャープではないデジタルフィルタを使って音質をチューニングする場合もあるので、これが音にプラスかマイナスかは微妙なところだ。

HOME ( 製品情報)

HOME ( 製品情報) ダウンロード

ダウンロード 試聴

試聴 Mail

Mail